Bildcredit: NASA, ESA, ASI, Hubble, Chandra, IXPE

Was treibt den Krebsnebel an? Ein stadtgroßer magnetisierter Neutronenstern, der sich ungefähr 30 Mal pro Sekunde dreht. Dieser als Krebsnebel-Pulsar bekannte Stern ist der helle Fleck in der Mitte des Gaswirbels im Kern des Nebels.

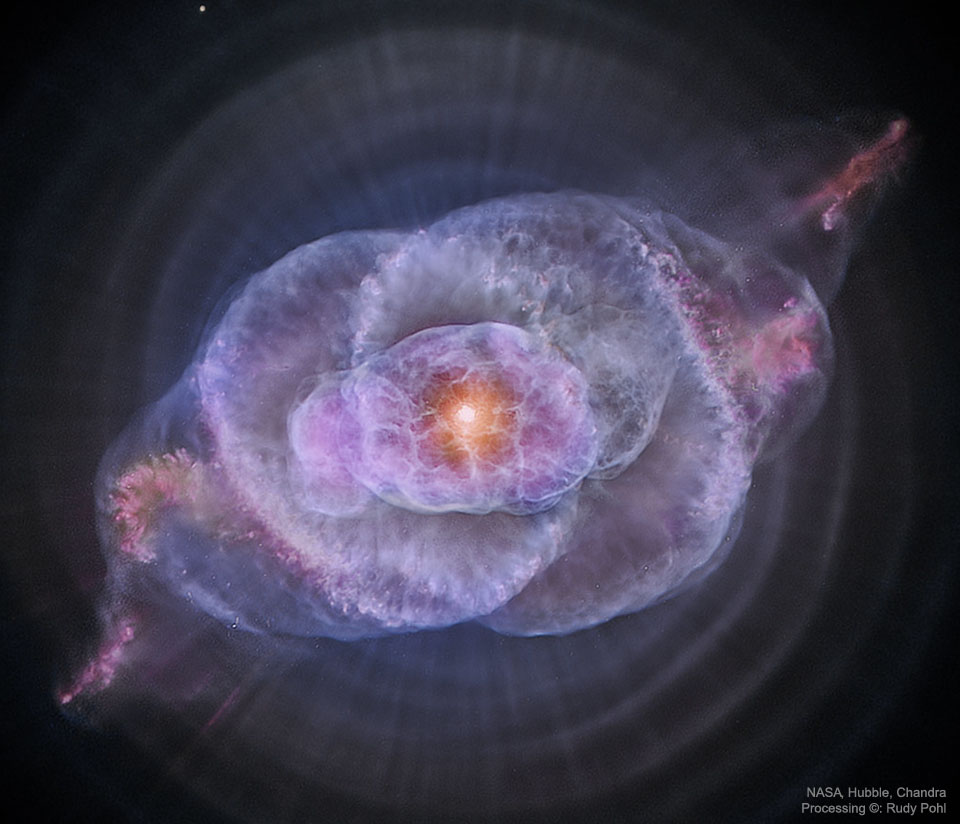

Das spektakuläre Bild des Krebsnebels (M1) mit einem Durchmesser von rund 10 Lichtjahren zeigt eine wirbelnde zentrale Scheibe und komplexe Filamente aus umgebendem und sich ausdehnendem glühendem Gas. Das Bild kombiniert das sichtbare Licht vom Hubble-Weltraumteleskop in Rot und Blau mit dem Röntgenlicht vom Chandra-Röntgenobservatorium in Weiß und der diffusen Röntgenemission, die vom Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) entdeckt wurde, in diffusem Lila.

Der zentrale Pulsar treibt die Emissionen und die Ausdehnung des Krebsnebels an, indem er seine Rotationsgeschwindigkeit leicht verlangsamt, was einen Sternenwind aus energiereichen Elektronen auslöst. Das Bild wurde heute, am 25. Jahrestag des Starts von Chandra, dem NASA-Flaggschiff unter den Röntgenobservatorien, veröffentlicht.

Viele Entdeckungen: Chandra feiert 25-jähriges Jubiläum