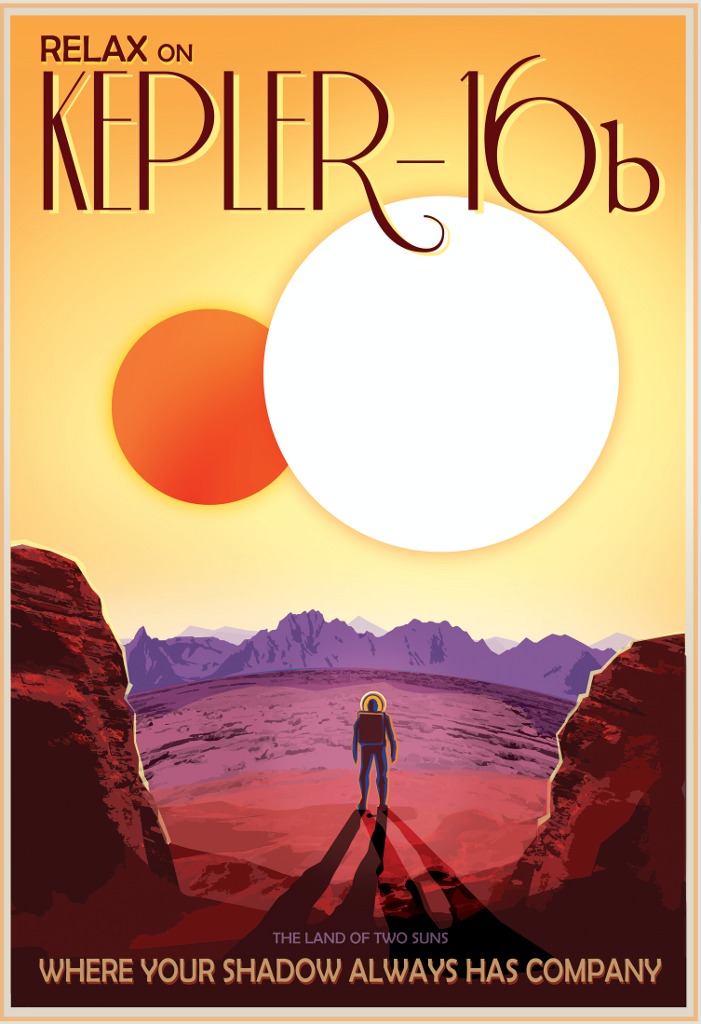

Poster-Illustrationscredit: NASA, JPL, Exoplaneten-Reisebüro

Wie wäre es mit einem entspannten interstellaren Urlaub? Vielleicht ist Kepler-16b interessant. Es ist eine Welt in einem Doppelsternsystem. Kepler-16b ist der erste circumbinäre Planet, der je entdeckt wurde. Man fand ihn in einer weiten Bahn, in der er alle 229 Tagen um ein enges Paar kühler Sterne mit geringer Masse wandert. Die Sterne sind etwa 200 Lichtjahre von uns entfernt.

Die Zentralsterne bedecken einander auf ihren Bahnen. Dabei beobachten wir eine Abdunklung im Sternenlicht. Bei diesen Transiten wurde eine zusätzliche, sehr schwache Abdunklung beobachtet. Das führte zur Entdeckung von Kepler-16b. Auf dem Science-Fiction-Planeten Tatooine in der Star-Wars-Saga gehen am Horizont zwei Sonnen unter. So etwas würden wir auch auf Kepler-16b sehen.

Doch vielleicht ist Kepler 16b keine Wüstenwelt ähnliche wie Tatooine, sondern ein kalter, unbewohnbarer Planet, der ungefähr die gleiche Masse hat wie Saturn. Vielleicht hat er auch eine gasförmige Oberfläche … nehmt also genug passende Kleidung mit. Oder wählt ein anderes Urlaubsziel von Visionen der Zukunft.