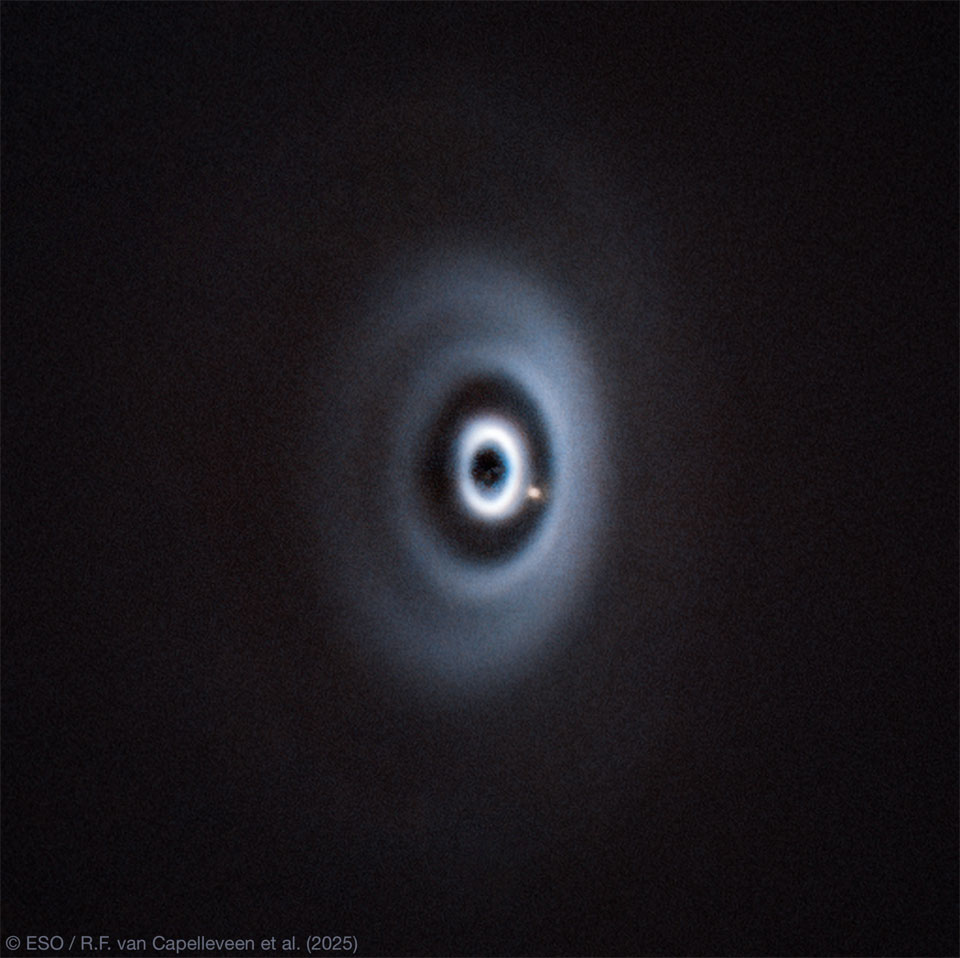

Bildcredit: NASA, ESA, CSA, Webb; Bearbeitung: M. Villenave et al.

Dieser Schmetterling kann Planeten bilden. Die Nebelwolke, die sich vom Stern IRAS 04302+2247 ausbreitet, sieht aus wie die Flügel eines Schmetterlings, während der vertikale braune Streifen in der Mitte wie der Körper des Schmetterlings aussieht. Doch zusammen deuten sie auf ein aktives System hin, in dem Planeten entstehen.

Dieses Bild wurde kürzlich vom Weltraumteleskop Webb im Infrarotlicht aufgenommen. Die vertikale Scheibe im Bild ist dicht mit Gas und Staub gefüllt. Daraus entstehen Planeten. Die Scheibe verdeckt das sichtbare und (fast) das gesamte Infrarotlicht des Zentralsterns, sodass man einen guten Blick auf den umgebenden Staub hat, der das Licht reflektiert.

In den nächsten Millionen Jahren spaltet sich die Staubscheibe wahrscheinlich durch die Schwerkraft neu entstandener Planeten in Ringe auf. Und in einer Milliarde Jahren löst sich das verbleibende Gas und der Staub wahrscheinlich auf. Dann bleiben hauptsächlich die Planeten übrig – wie in unserem Sonnensystem.