Bildcredit: NASA, ESA, Jennifer Lotz und das HFF-Team (STScI)

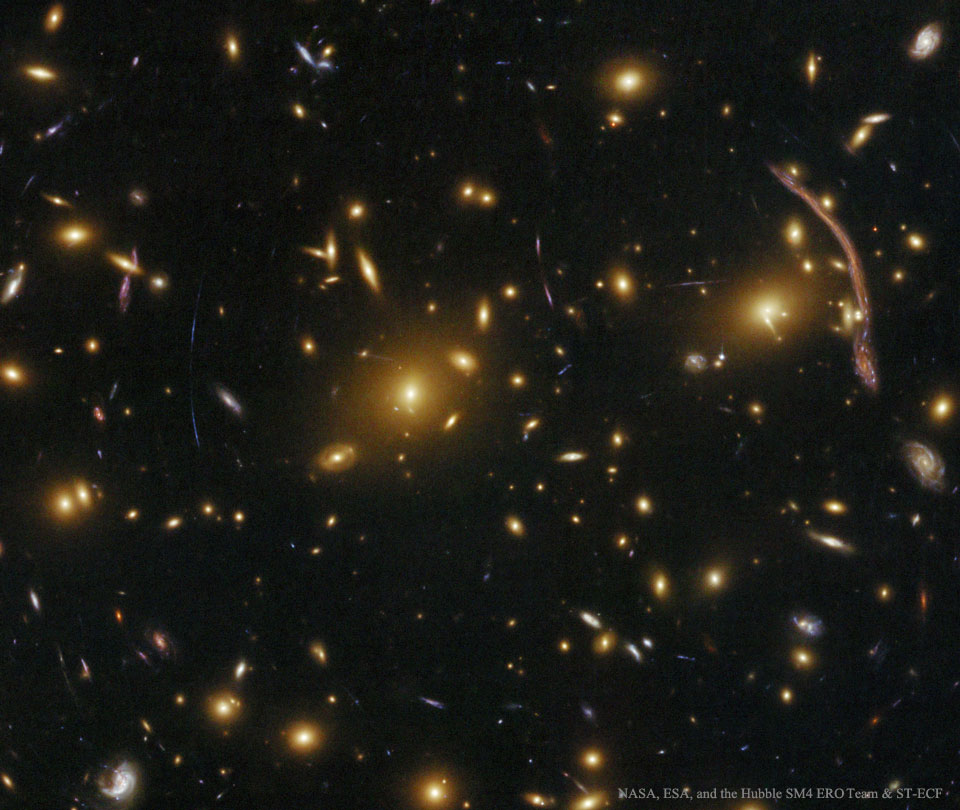

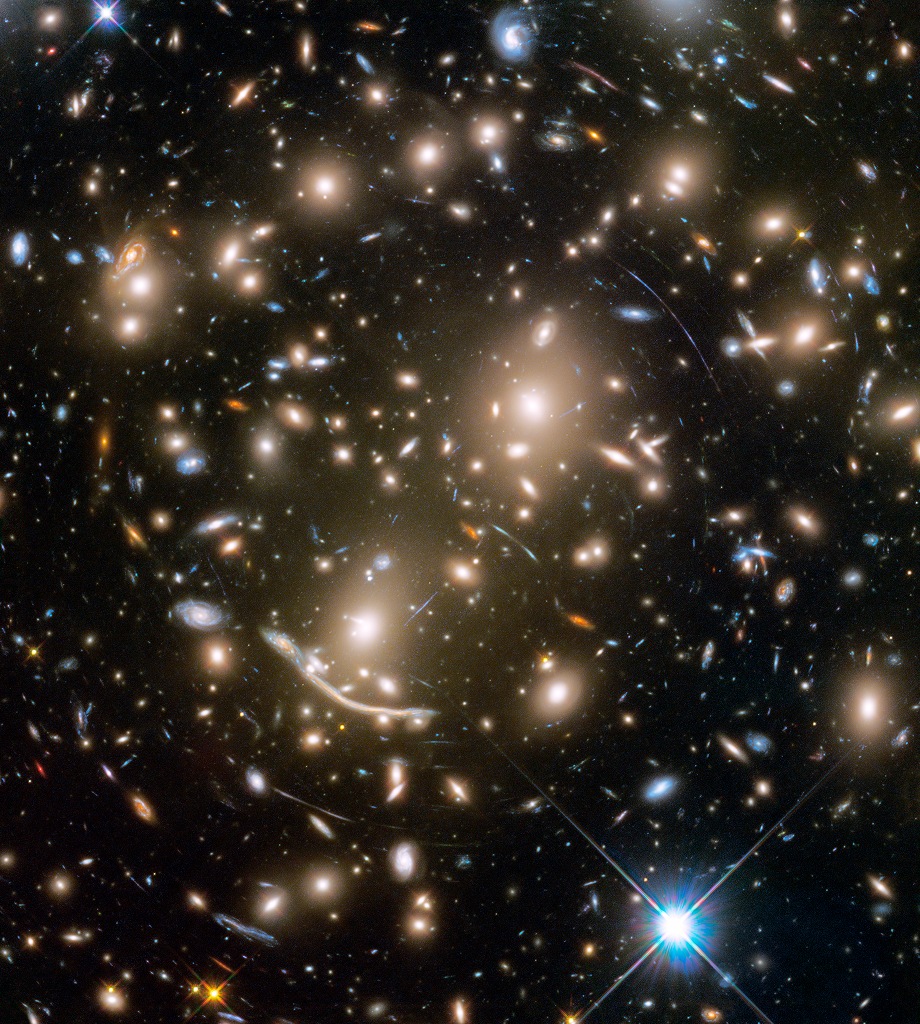

Der massereiche Galaxienhaufen Abell 370 ist etwa vier Milliarden Lichtjahre entfernt. Er besitzt zwei markante, gewaltige elliptische Galaxien. Der scharfe Schnappschuss des Weltraumteleskops Hubble ist von blassen Bögen überschwemmt.

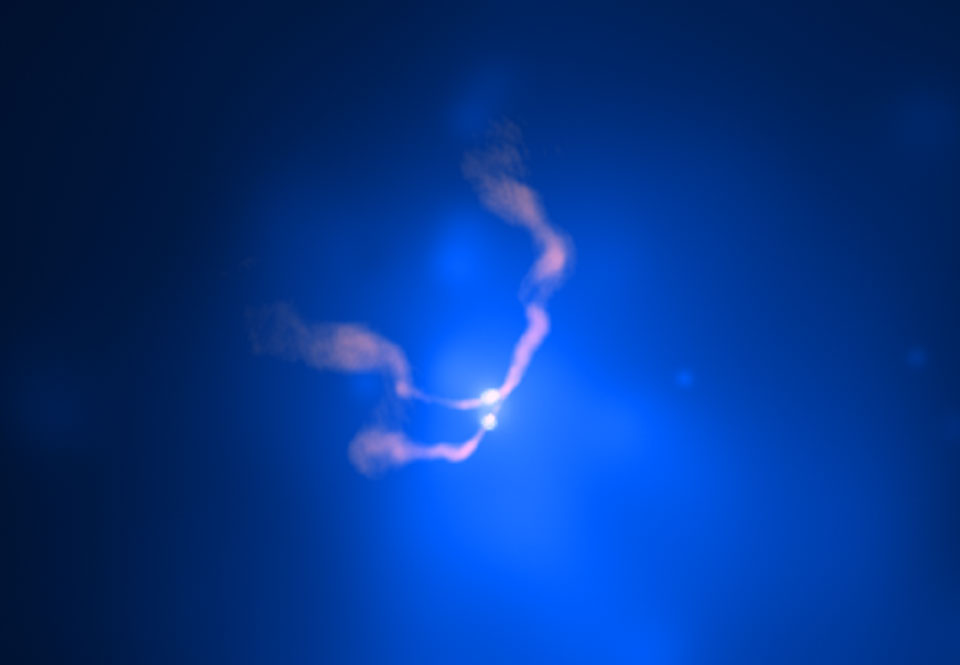

Die blassen, bläulichen Bögen und der markante Drachenbogen links unter der Mitte sind Bilder von Galaxien, die weit hinter Abell 370 liegen. Ihr Licht wäre sonst unentdeckt geblieben. Sie sind etwa doppelt so weit entfernt und werden von der gewaltigen Gravitationsmasse des Haufens vergrößert und verzerrt. Diese Masse ist großteils unsichtbar.

Der Effekt bietet einen reizenden, flüchtigen Blick auf Galaxien im frühen Universum. Er ist als Gravitationslinseneffekt bekannt. Schon vor seiner Entdeckung wurde er als Folge der gekrümmten Raumzeit von Einstein vorhergesagt. Das war vor einem Jahrhundert.

Abell 370 liegt weit hinter dem gezackten Sternen rechts unten im Sternbild Walfisch (Cetus), dem Meerungeheuer. Sie befinden sich im Vordergrund in der Milchstraße. Abell 370 ist der letzte von sechs Galaxienhaufen, die beim Frontier-Fields–Projekt abgebildet wurden. Das Projekt wurde kürzlich vollendet.