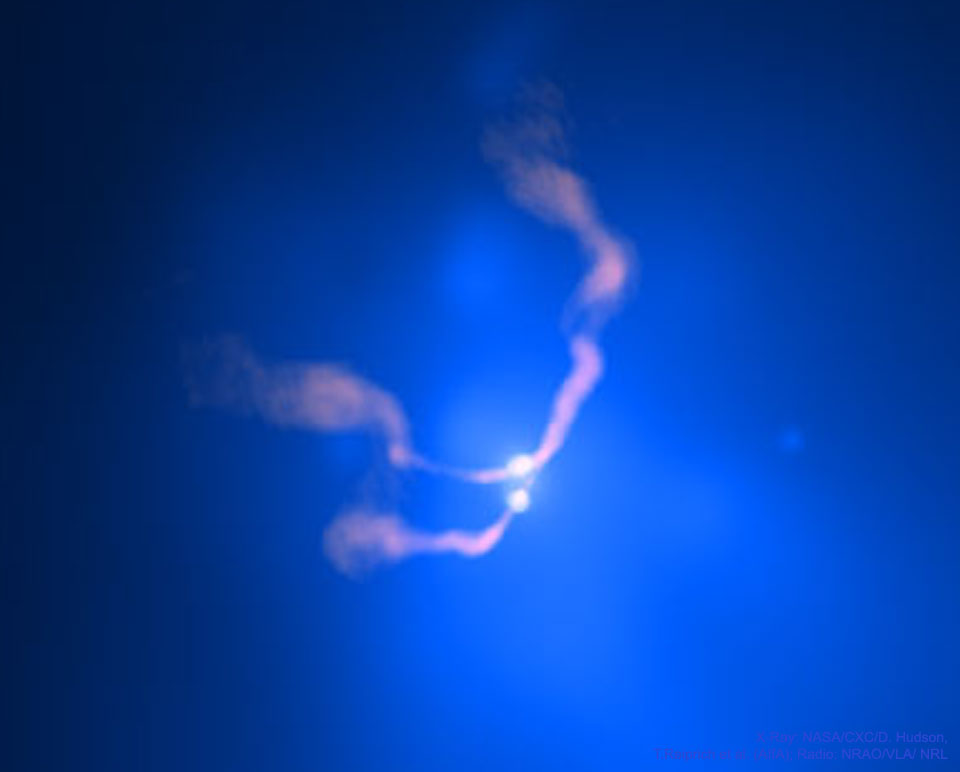

Bildcredit und Bildrechte: Bruno Rota Sargi

Beim Medusa-Nebel Abell 21 lassen schlangenartige und miteinander verwobene Filamente aus leuchtendem Gas auf den Namen schließen. Der Medusa-Nebel ist ein alter planetarischer Nebel. Er befindet sich etwa 1500 Lichtjahre entfernt im Sternbild Zwillinge.

Wie seine mythologische Namensvetterin geht der Nebel mit einer dramatischen Verwandlung einher. Die Phase eines planetarischen Nebels stellt das Endstadium der Entwicklung von Sternen mit geringer Masse wie der Sonne dar. Sie verwandeln sich von Roten Riesen in heiße weiße Zwergsterne. Dabei stoßen sie ihre äußeren Schichten ab. Die ultraviolette Strahlung des heißen Sterns erzeugt das Leuchten des Nebels.

Der vergehende Stern der Medusa ist der schwache Stern nahe der Mitte der hellen, sichelförmigen Struktur. Auf dieser lang belichteten Teleskopaufnahme reichen schwächere Filamente weit nach links unten. Der Medusa-Nebel hat schätzungsweise einen Durchmesser von über 4 Lichtjahren.