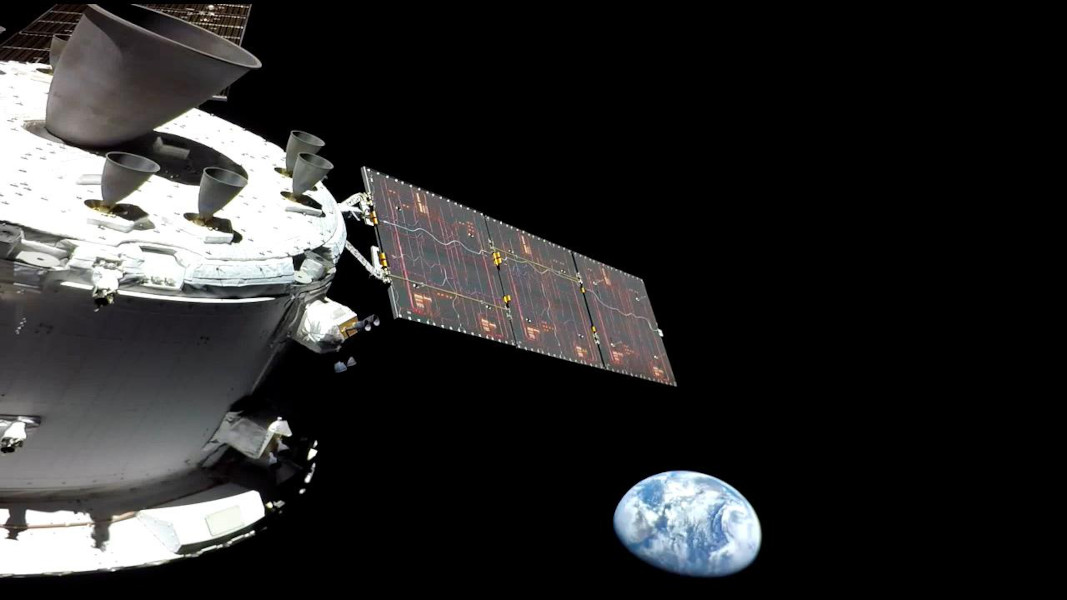

Am Mittwoch, dem 16. November, verließ um 1:47 Uhr EST eine Space Launch System-Rakete bei der Mission Artemis 1 mit dem Raumschiff Orion den Planeten Erde. Es war der erste umfassende Test der NASA-Systeme zur Erforschung des Weltraums. Mehr als eine Stunde nach dem Start am historischen Startkomplex 39B des Kennedy-Raumfahrtzentrums zeigte eine von Orions externen Videokameras diese Ansicht ihrer neuen Perspektive im Weltraum.

Im Vordergrund seht ihr Orions Triebwerke des Orbitalen Manövriersystems am Fuß des europäischen Servicemoduls. Hinter einem der sieben Meter langen ausgefahrenen Solarpaneele des Moduls liegt die wunderschöne Heimatwelt des Raumschiffs. Die Mission Artemis 1 dauert fast vier Wochen, in denen die Möglichkeiten zur Erkundung von Mond und Mars durch Menschen getestet wird.

Das Raumschiff Orion ist ohne Besatzung auf den Weg in eine retrograde Umlaufbahn, die 70.000 Kilometer über die Mondbahn hinausreicht. Voraussichtlich am 21. November zieht sie am Mond vorbei und nähert sich dabei der Mondoberfläche.