Bildcredit: International Fermi Large Area Telescope Collaboration, NASA, DOE

Gammastrahlen sind die energiereichste Form von Licht. Für ein Gammastrahlenteleskop im Erdorbit ist die Erde die hellste Lichtquelle.

Die kosmische Strahlung aus dem All besteht aus Teilchen. Wenn energiereiche Teilchen auf die Atmosphäre prallen, verströmt die Erde Gammastrahlen. Diese Wechselwirkung schützt die Erdoberfläche vor gefährlicher Strahlung.

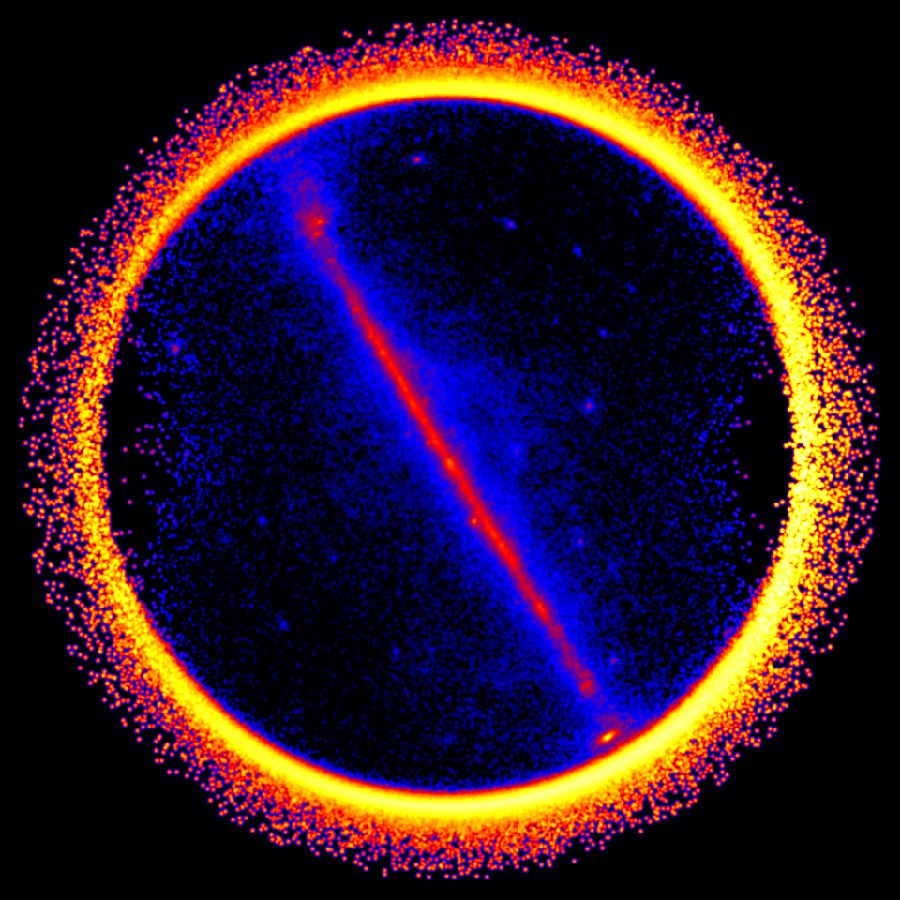

Diese ungewöhnliche Ansicht von Erde und Himmel entstand mit dem Large Area Telescope des Gammastrahlenobservatoriums Fermi in der Umlaufbahn. Sie wird von Gammastrahlen bestimmt. Die Beobachtungsdaten für dieses Bild wurden aufgenommen, wenn das Zentrum unserer Milchstraße nahe am Zenit stand, also direkt über dem Satelliten Fermi. Im Bild befindet sich der Zenit in der Bildmitte.

Die Erde und der Nadir befinden sich genau unter dem Satelliten. Sie verlaufen am Rand des Bildes. So entstand eine Projektion der Erde und des ganzen Himmels aus Fermis Blickwinkel in der Umlaufbahn.

Das Farbschema hat eine logarithmische Skala. Gammastrahlen mit geringer Intensität wird in Blau gezeigt. Strahlung mit hoher Intensität ist in gelblichen Farbtönen abgebildet. Das hellere Gammastrahlenleuchten unseres Planeten flutet den Rand des Bildfeldes. Der intensiv gelbe Ring zeigt den Erdrand. Gammastrahlenquellen am Himmel in der relativ blassen Milchstraße sind diagonal über die Mitte verteilt.

Fermi wurde am 11. Juni 2008 gestartet, um das energiereiche Universum zu erforschen. Diese Woche feierte Fermi den 2000. Tag im niedrigen Erdorbit.