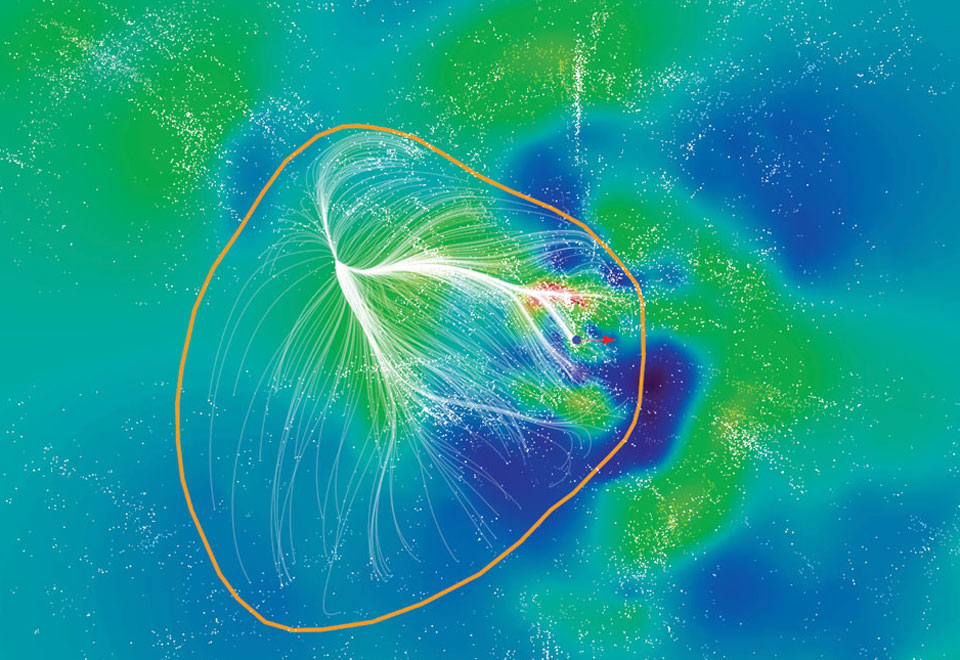

Bildcredit: R. Brent Tully (U. Hawaii) et al., SDvision, DP, CEA/Saclay

Es ist nicht bloß eine der größten Strukturen, wie wir kennen. Es ist unsere Heimat. Der Supergalaxienhaufen Laniakea wurde kürzlich beschrieben. Er enthält Tausende Galaxien. Dazu gehören unsere Milchstraße, die Lokale Gruppe und der nahe Virgo-Galaxienhaufen.

Die Visualisierung des kolossalen Superhaufens wurde mit Computern generiert. Grüne Bereiche enthalten viele Galaxien. Sie sind als weiße Punkte dargestellt. Die weißen Linien zeigen die Bewegung zum Zentrum des Superhaufens. Der Umriss von Laniakea ist orange dargestellt. Der blaue Punkt zeigt unsere Position. Außerhalb der orangefarbenen Line fließen die Galaxien zu anderen Ansammlungen.

Der Superhaufen Laniakea ist etwa 500 Millionen Lichtjahre groß. Er enthält ungefähr die 100.000-fache Masse unserer Milchstraße. Die Entdecker von Laniakea gaben ihm den Namen. Er ist hawaiisch und bedeutet „unermesslicher Himmel“.