Bildcredit und Bildrechte: Michael Luy, Trier-Observatorium, TWAN

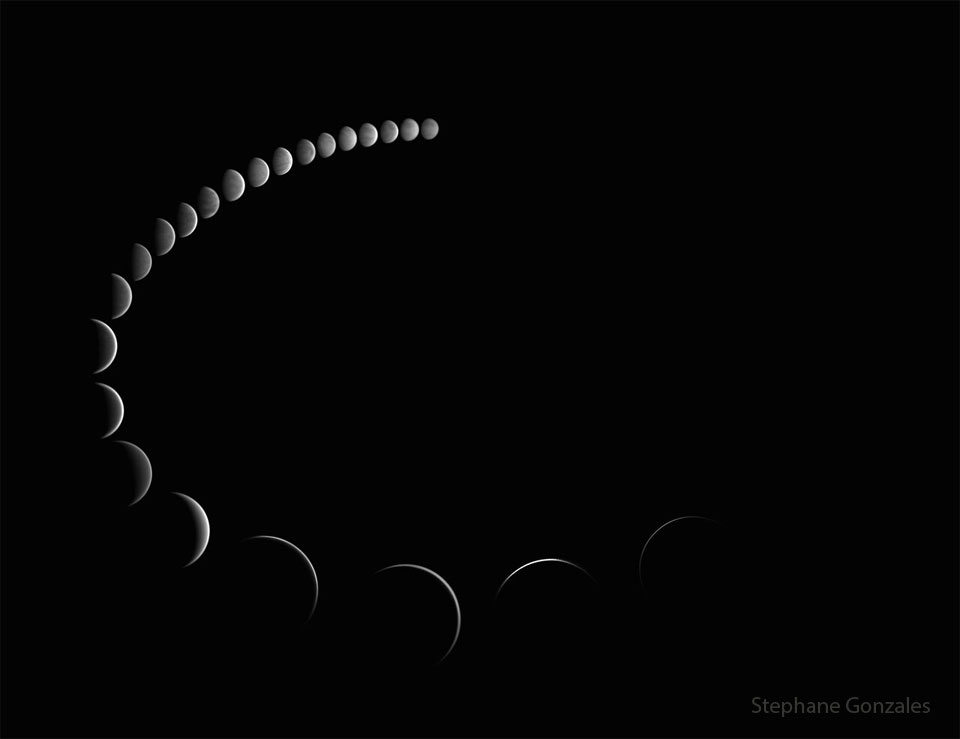

Gestern war Neumond. Doch am 9. Januar konnten die Frühaufsteher auf der Erde einen alten Mond sehen, der tief im Osten stand, als der Himmel vor Sonnenaufgang hell wurde. Dieser einfache Schnappschuss über der Stadt Saarburg in Rheinland-Pfalz, Westdeutschland, zeigt die abnehmende Mondsichel kurz vor Sonnenaufgang. Aber auch die inneren Planeten Venus und Merkur, die sich am Himmel nie weit von der Sonne entfernen, teilten sich den kalten Morgenhimmel. Im Vordergrund sind der historische Stadtturm und das Schloss mit Ruinen aus dem 10. Jahrhundert zu sehen.