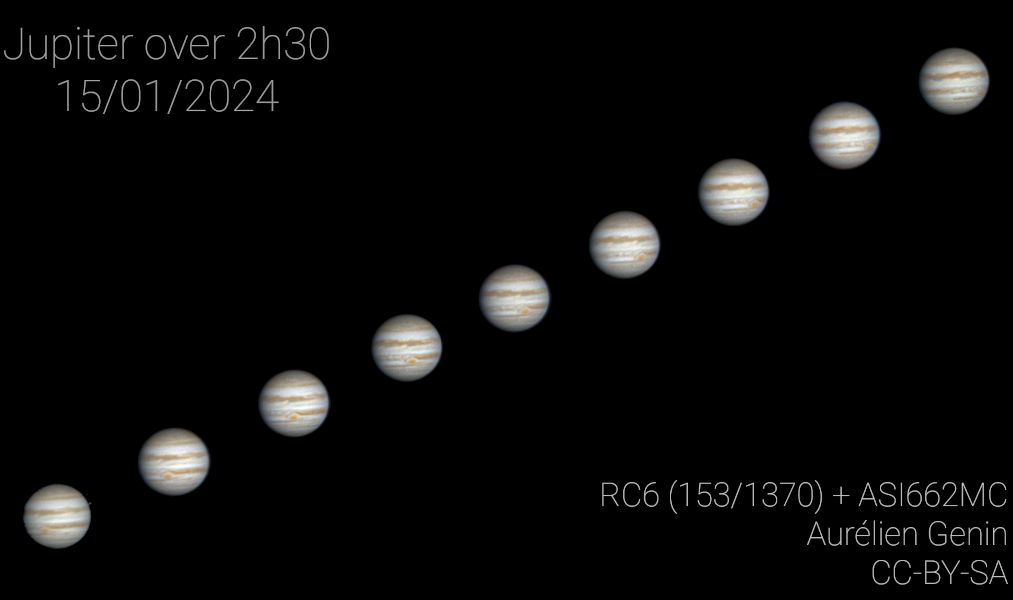

Bildcredit und Lizenz: Aurélien Genin

Jupiter, der Gasriese, der unser Sonnensystem beherrscht, ist auch der Planet, der sich am schnellsten dreht. Er rotiert einmal in weniger als 10 Stunden. Allerdings rotiert der Gasriese nicht wie ein fester Körper. Ein Tag auf Jupiter dauert an den Polen etwa 9 Stunden und 56 Minuten, in Äquatornähe verringert er sich auf 9 Stunden und 50 Minuten. Die schnelle Rotation des Riesenplaneten erzeugt starke Jetstreams, die seine Wolken in planetenumspannende Bänder aus dunklen Gürteln und hellen Zonen aufteilen.

In dieser scharfen Bildsequenz aus der Nacht des 15. Januar, die mit einer Kamera und einem kleinen Teleskop in der Nähe von Paris aufgenommen wurde, kann man die schnelle Rotation des Jupiters gut verfolgen. Das riesige Sturmsystem des Riesenplaneten, das auch als Großer Roter Fleck bekannt ist, befindet sich direkt südlich des Äquators und bewegt sich mit der Rotation des Planeten von links nach rechts. Von links unten nach rechts oben erstreckt sich die Sequenz über etwa 2 Stunden und 30 Minuten.