Bildcredit und Bildrechte: Rolando Ligustri (CARA-Projekt, CAST)

Das sieht nach einem Beinahezusammenstoß aus. Doch die grünliche Koma und der Schweif des Kometen Siding Spring (C/2013 A1) sind tatsächlich etwa 2000 Lichtjahre von den Sternen im offenen Sternhaufen Messier 6 entfernt. Auf dieser Himmelslandschaft im Sternbild Skorpion liegen sie auf einer gemeinsamen Sichtlinie scheinbar nahe beisammen. Das Bild entstand am 9. Oktober.

Doch dieser Komet ist am Sonntag, 19. Oktober, tatsächlich an einer Beinahekollision beteiligt. Er zieht nur 139.500 Kilometer entfernt am Planeten Mars vorbei. Das ist etwa 10-mal näher als jeder Vorbeiflug eines Kometen am Planeten Erde, von dem wir wissen. Es ist nur ein Drittel der Entfernung Erde-Mond.

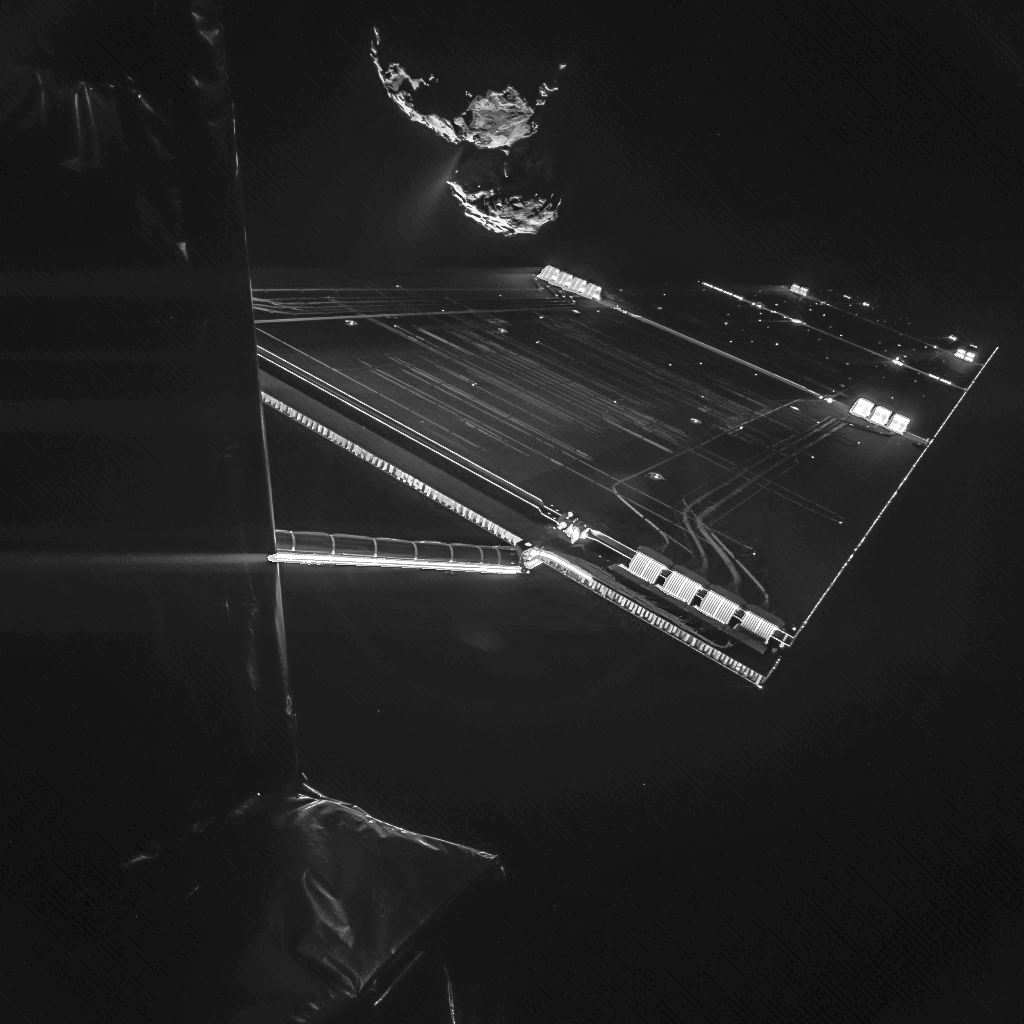

Es droht zwar kein Einschlag des Kerns. Aber der Kometenstaub bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 56 Kilometern pro Sekunde relativ zum Roten Planeten. Die Außenbereiche seiner gasförmigen Koma könnten mit der dünnen Marsatmosphäre wechselwirken. Der enge Vorbeiflug des Kometen wird von Raumsonden im Marsorbit und auf der Oberfläche genau beobachtet.