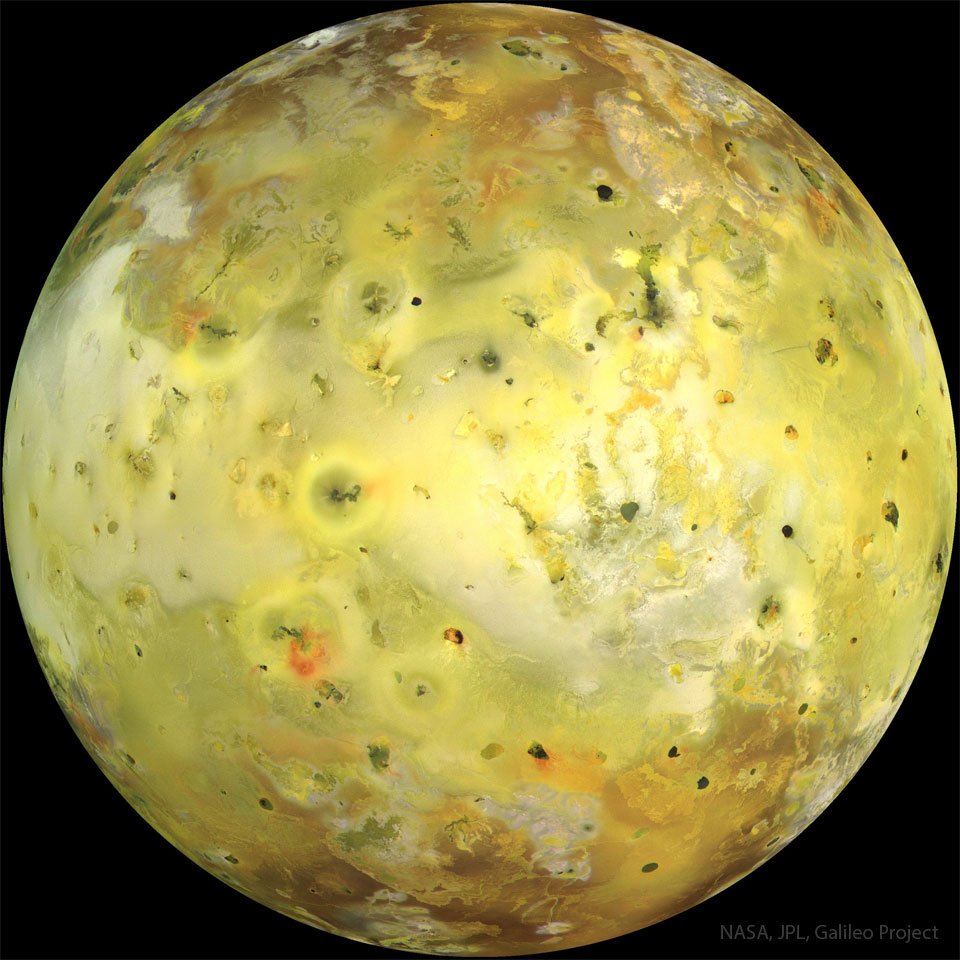

Bildcredit: NASA, JPL, Projekt Galileo

Der seltsamste Mond in unserem Sonnensystem leuchtet in hellem Gelb. Dieses Bild zeigt, wie Io in „echten Farben“ aussehen würde – also so, wie das menschliche Auge ihn wahrnehmen würde. Die Aufnahme stammt von der Raumsonde Galileo und wurde im Juli 1999 aufgenommen. Die Raumsonde umkreiste Jupiter von 1995 bis 2003.

Ios Farben stammen von Schwefel und geschmolzenem Silikatgestein. Ein System aktiver Vulkane hält die ungewöhnliche Oberfläche des Mondes Io sehr jung.

Jupiters gewaltige Gezeitenkräfte ziehen Io in die Länge. Außerdem gleichen sie die Schwankungen durch die anderen galileischen Monde aus. Dabei entsteht Reibung. Sie erhitzt das Innere von Io so stark, dass geschmolzenes Gestein durch die Oberfläche bricht. Ios Vulkane sind so aktiv, dass sie den Mond Io quasi von innen nach außen kehren. Seine Lava ist teilweise so heiß, dass sie im Dunkeln leuchtet.