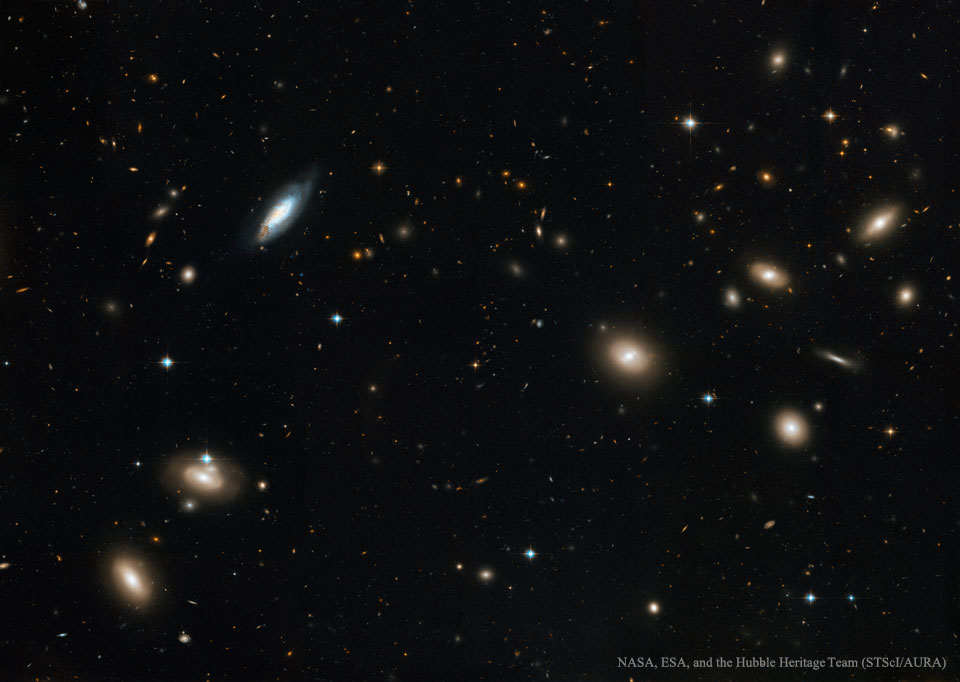

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble-Vermächtnis (STScI/AURA); Danksagung: D. Carter (LJMU) et al. und das Coma HST ACS Treasury Team

Fast jedes Objekt im Bild ist eine Galaxie. Die meisten gehören zum Coma-Galaxienhaufen. Er ist einer der dichtesten Haufen, die wir kennen, denn er enthält Tausende Galaxien. Jede der Galaxien enthält Milliarden Sterne, genau wie unsere Milchstraße. Der Coma-Haufen ist näher bei uns als die meisten anderen Haufen. Trotzdem braucht sein Licht Hunderte Millionen Jahre, um zu uns zu gelangen.

Der Coma-Haufen ist so groß, dass Licht Millionen Jahre braucht, um von einem Ende zum anderen zu gelangen. Das Bildmosaik zeigt einen kleinen Teil von Coma. 2006 lichtete das Weltraumteleskop Hubble den Haufen beispiellos detailreich ab. Die Aufnahme soll zeigen, wie Galaxien in großen Haufen entstehen und sich entwickeln.

Die meisten Galaxien in Coma und anderen Haufen sind elliptisch. Manche der hier abgebildeten sind aber eindeutig Spiralen. Die Spiralgalaxie links oben im Weitwinkelbild hat den stärksten Blauton. Weiter hinten sind Tausende Galaxien im Universum verteilt, die nicht zum Haufen gehören.