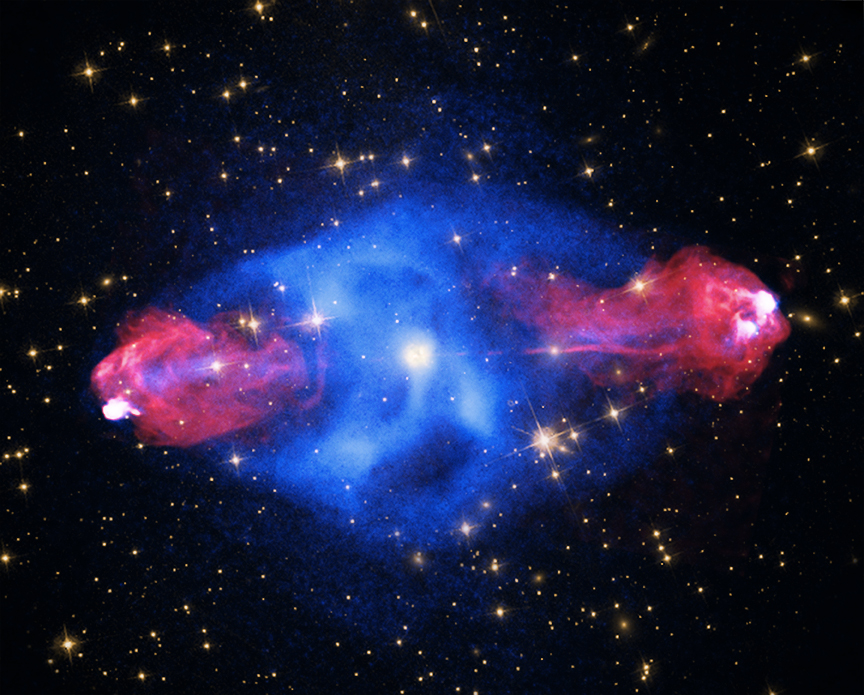

Bildcredit: Röntgen: NASA/CXC/SAO; Optisch: NASA/STScI; Radio: NSF/NRAO/AUI/VLA

Die Astronomie feiert das Internationalen Jahr des Lichtes. Hier seht ihr ein Bild der aktiven Galaxie Cygnus A im ganzen elektromagnetischen Spektrum mit vielen Details.

Das Bild enthält Röntgendaten des Chandra-Observatoriums in der Umlaufbahn. Sie sind blau gefärbt. Offenbar ist Cygnus A eine gewaltige Quelle energiereicher Röntgenstrahlen. Doch bekannt ist sie eher für das energiearme Ende im elektromagnetischen Spektrum.

Cygnus A ist 600 Millionen Lichtjahre entfernt. Für Radioteleskope ist sie eine der hellsten Quellen am Himmel. Cygnus A ist die größte Radiogalaxie in unserer Nähe. Radioemissionen sind im Bild rot gefärbt. Sie breiten sich nach beiden Seiten auf einer gemeinsamen Achse fast 300.000 Lichtjahre weit aus.

Die Emissionen stammen von Strahlen relativistischer Teilchen. Diese Strahlen strömen von einem sehr massereichen Schwarzen Loch im Zentrum aus. Heiße, helle Flecken markieren die Enden der Ströme, die in das kühle, dichte Material in der Umgebung dringen.

Die Daten von Hubble zeigen die Galaxie in sichtbaren Wellenlängen. Sie sind gelb gefärbt. Das Feld im Hintergrund stammt von der Digital Sky Survey (Digitale Himmelsdurchmusterung). Es ergänzt die Ansicht in vielen Wellenlängen.