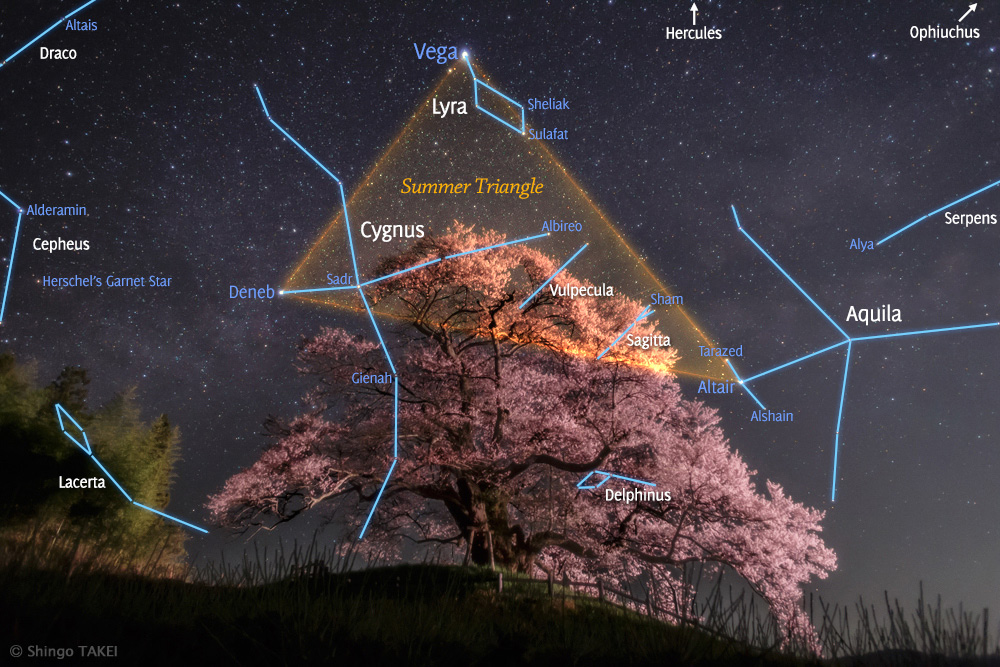

Bildcredit und Bildrechte: Shingo Takei (TWAN)

Habt ihr schon einmal das Sommerdreieck gesehen? Die hellen Sterne Wega, Deneb und Altair bilden ein großes Dreieck am Himmel. Es geht auf der Nordhalbkugel zu Frühlingsbeginn am Morgen und im Herbst am Abend auf. In den Sommermonaten steht das Dreieck um die Mitternacht fast im Zenit.

Dieses Bild der Sterngruppe des Sommerdreiecks wurde letzten Monat in Gunma in Japan fotografiert. Im Vordergrund blüht ein 15 Meter hoher, 500 Jahre alter Kirschbaum mit einer ebenfalls dreieckigen Form. Das Dreieck im Asterismus ist nur von der Erde aus erkennbar – in Wirklichkeit sind die Sterne im Weltraum Tausende Lichtjahre voneinander entfernt.