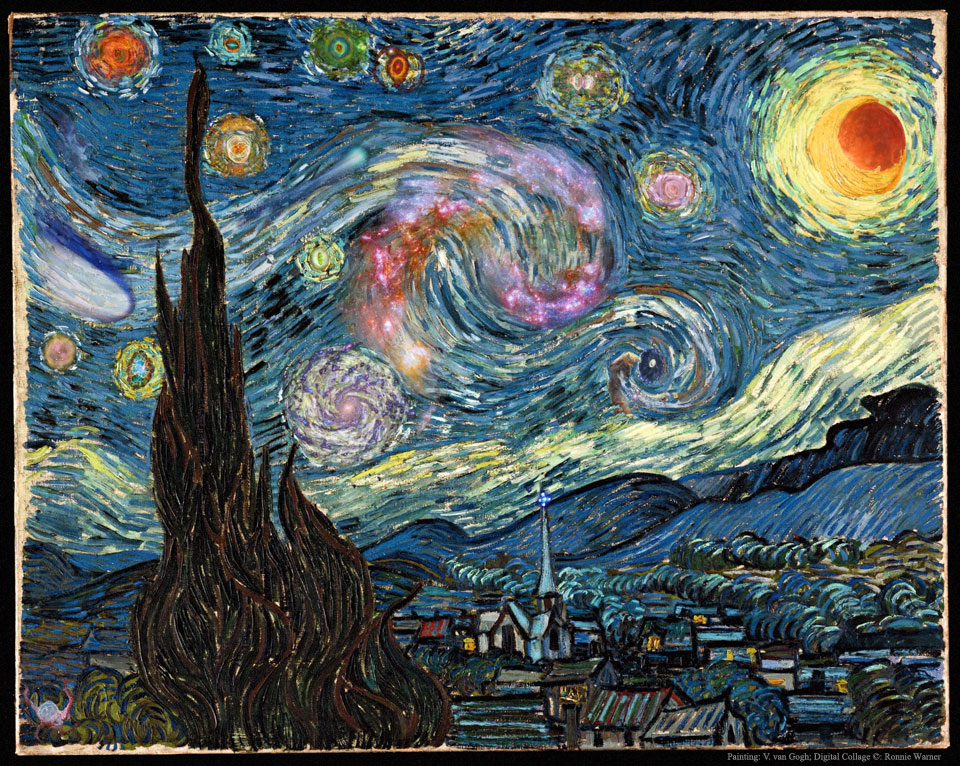

Bildcredit: Nick Risinger (skysurvey.org), DSS, Hubble, NASA, ESA, ESO; Musik: Johan B. Monell

Kugelsternhaufen prägten einst die Milchstraße. Als vor langer Zeit unsere Galaxis entstand, tummelten sich dort Tausende Kugelsternhaufen. Heute sind weniger als 200 übrig. Im Laufe der Äonen wurden viele Kugelsternhaufen zerstört. Dazu führten ihre wiederholten Begegnungen miteinander oder mit dem Zentrum der Galaxis.

Einige Relikte haben überdauert. Sie sind älter als jedes Fossil auf der Erde, ja sogar älter als jede andere Struktur in der Galaxis. Sie begrenzen das ungefähre Alter des Universums. Wenn es überhaupt junge Kugelsternhaufen in unserer Galaxis gibt, sind es nur wenige, denn die Bedingungen für eine Entstehung sind nicht günstig. Dieses Video zeigt eine fiktive Reise von der Erde zum Kugelsternhaufen Terzan 5. Sie endet mit einem Bild des Haufens, das mit dem Weltraumteleskop Hubble entstand.

Kürzlich entdeckte man, dass dieser Sternhaufen nicht nur Sterne aus den frühen Tagen unserer Milchstraße enthält, sondern zur großen Überraschung auch welche, die 7 Milliarden Jahre später bei einem Ausbruch an Sternbildung entstanden sind.