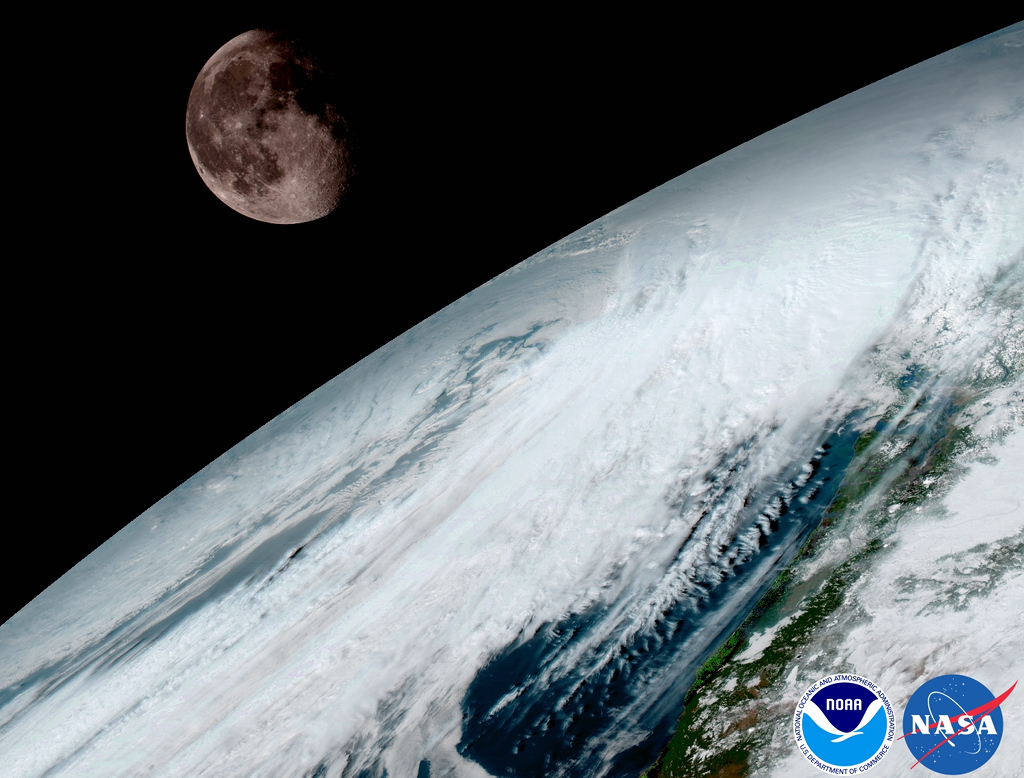

Der Satellit GOES-16 startete letztes Jahr am 19. November an der Cape Canaveral Air Force Station. Er beobachtet nun den Planeten Erde in einem geosynchronen Orbit. Diese Bahn liegt etwa 35.800 km über dem Äquator. Seine Kamera, der Advanced Baseline Imager, fotografierte am 15. Jänner diese kontrastreiche Ansicht. Sie zeigt die Erde und den Mond, der zu drei Vierteln beleuchtet ist.

Der kahle, luftlose Mond ist nicht im Fadenkreuz von GOES-16. Der Satellit gehört zu einer neuen Generation. Seine Instrumente nehmen alle 15 Minuten ein hoch aufgelöstes Bild der ganzen Erde in 16 Wellenlängen auf. Die Instrumente liefern schärfere, detailreichere Ansichten der dynamischen Wettersysteme der Erde. Das macht eine genauere Wettervorhersage möglich. Wie schon frühere GOES-Wettersatelliten nützt GOES-16 den Mond über unserem schönen Planeten zur Kalibrierung.