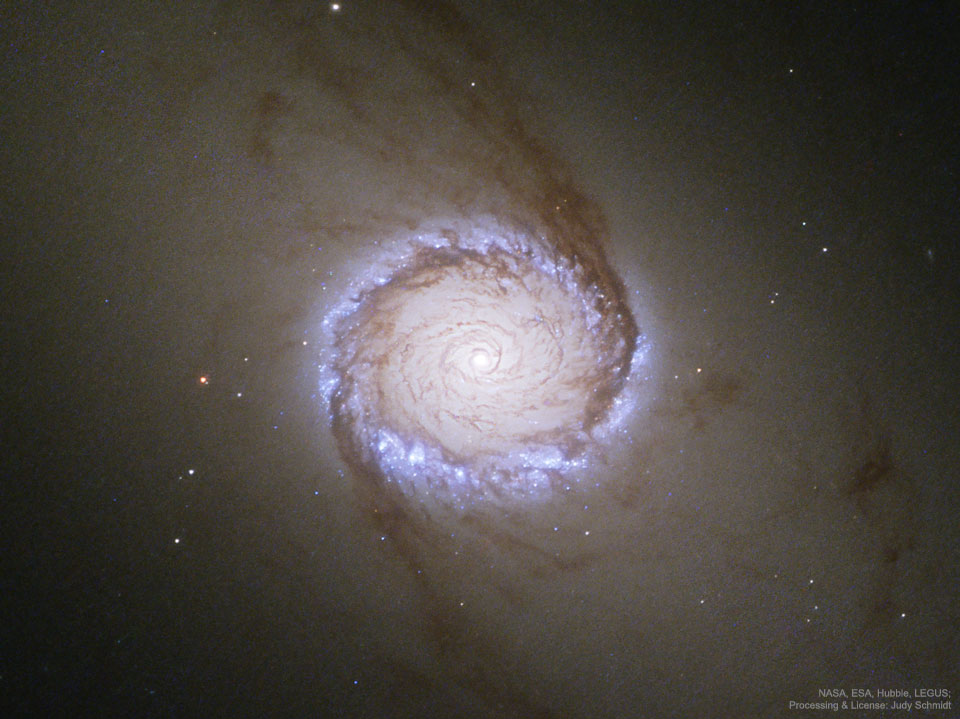

Bildcredit und Bildrechte: Daten – Hubble-Vermächtnisarchiv, ESA, NASA; Bearbeitung – Domingo Pestana Galvan, Raul Villaverde Fraile

Am Himmel gibt es viele prächtige Spiralgalaxien. Sie bekommen oft mehr Aufmerksamkeit. An ihren geschwungenen Spiralarmen findet man häufig auffällige junge blaue Sternhaufen und rötliche Regionen mit Sternbildung. Doch auch kleine, irreguläre Galaxien wie NGC 4449 bilden Sterne.

NGC 4449 ist etwa 12 Millionen Lichtjahre entfernt. Das kleine Inseluniversum misst weniger als 20.000 Lichtjahre. Sein Durchmesser ist ähnlich wie die Große Magellansche Wolke (GMW), eine Begleitgalaxie der Milchstraße. Die beiden werden oft verglichen.

Diese Nahaufnahme stammt vom Weltraumteleskops Hubble. Sie zeigt die gut erforschte Galaxie. Das Bild wurde überarbeitet, es betont nun das verräterische rötliche Leuchten von Wasserstoff. Weite Regionen mit Sternbildung in NGC 4449 treten markant hervor. Manche davon sind sogar größer als jene in der GMW. Sie enthalten riesige interstellare Bögen und Blasen, die von kurzlebigen massereichen Sternen ausgehöhlt wurden.

NGC 4449 gehört zu einer Gruppe von Galaxien im Sternbild Jagdhunde (Canes Venatici). Sie ist die erste Zwerggalaxie, bei der ein Gezeitenstrom aus Sternen entdeckt wurde.