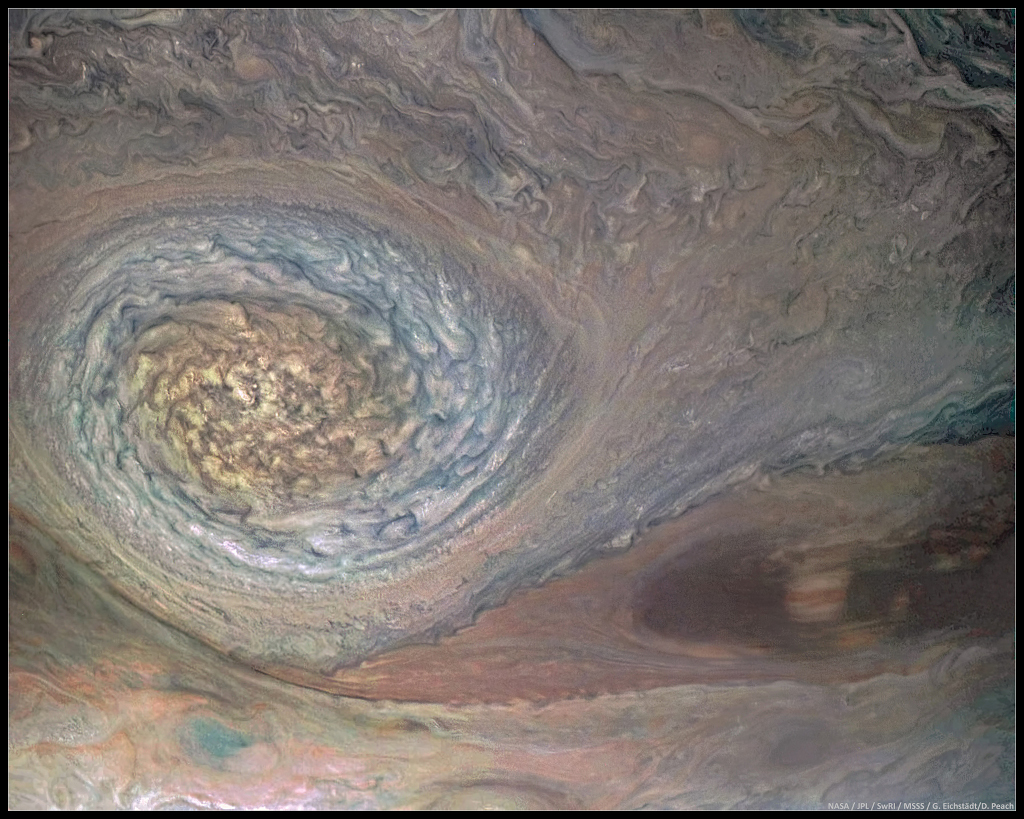

Bildcredit: NASA, ESA, Weltraumteleskop Hubble

Die meisten Galaxien haben keine Ringe. Warum hat diese gleich zwei? Beginnen wir beim hellen Band um die Mitte von NGC 1512. Es ist ein Kernring. Er umgibt das Zentrum der Galaxie und leuchtet hell, weil er viele neue Sterne enthält. Doch die meisten Sterne und begleitendes Gas und Staub umkreisen das galaktische Zentrum in einem Ring, der weiter außen liegt. Er liegt hier am Bildrand. Dieser Ring wird „innerer Ring“ genannt, was manche überrascht.

Wenn ihr genau hinseht, erkennt ihr, dass der innere Ring die Enden eines diffusen Zentralbalkens verbindet. Er verläuft waagrecht über die Galaxie. Diese Ringstrukturen entstehen vermutlich durch eine Asymmetrie in NGC 1512. Sie ist ein schleppender Prozess, der sich über Jahrhunderte hinzieht. Durch die Gravitation dieser Asymmetrie von Galaxie und Sternbalken fallen Gas und Staub vom inneren Ring zum Kernring. So steigern sie die Sternbildungsrate im Kernring.

Manche Spiralgalaxien haben noch einen dritten Ring. Das ist ein äußerer Ring, der noch weiter entfernt um die Galaxie kreist.

In zwei Wochen: Sonnenfinsternis 2017 in den USA