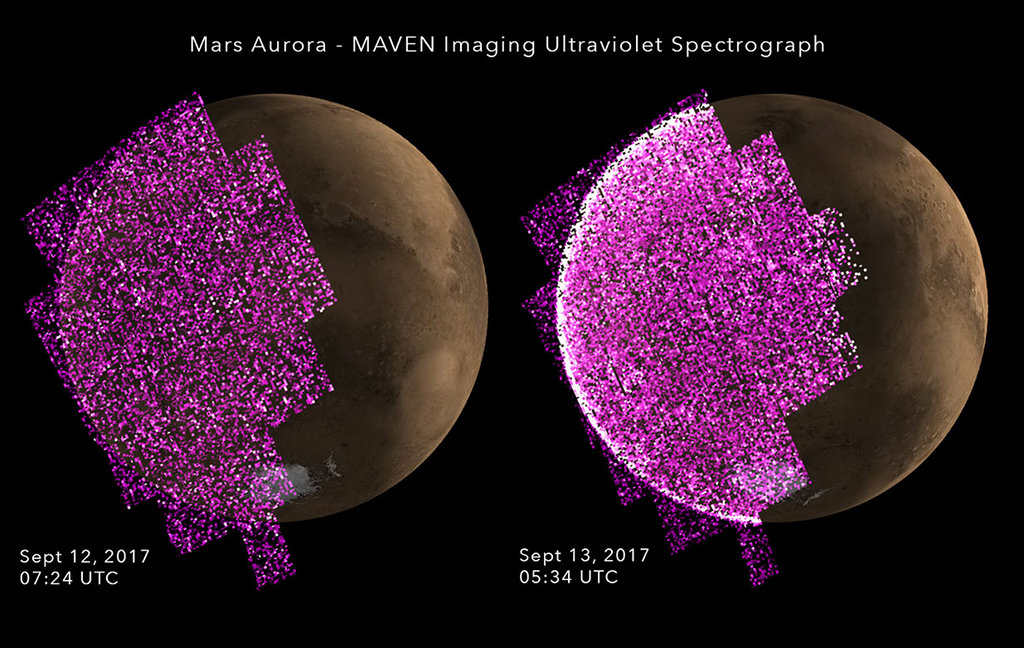

Bildcredit: MAVEN, LASP, Univ. Colorado, NASA

Letzten Monat löste ein Ereignis auf der Sonne ein heftiges Polarlicht auf dem Mars aus. Es breitete sich über den ganzen Planeten aus. Die linke Projektion entstand vor dem Sonnensturm, die rechte danach. Die Bilder zeigen, wie die Emissionen des Polarlichts in Ultraviolett auf dem Mars plötzlich zunahmen. Es wurde mehr als 25 Mal heller als alle Polarlichter, die das Raumschiff MAVEN im Orbit je zuvor entdeckte.

Die Sicheln auf der jeweils rechten Seite sind von der Sonne beleuchtet. Die Daten von MAVENs bildgebendem Spektrografen in Ultraviolett sind in der Simulation in violetten Farbtönen auf die Nachtseite des Mars projiziert. Das entspricht den Daten und Zeiten der Beobachtungen.

Auf dem Mars können Sonnenstürme Polarlichter auf dem ganzen Planeten auslösen. Denn anders als die Erde ist der Rote Planet nicht durch ein starkes Magnetfeld geschützt, das den Planeten umspannt und elektrisch geladene Teilchen zu den Polen leitet. Für die Sonden auf der Oberfläche des Mars waren die gefährlichen Strahlenwerte doppelt so hoch wie alles, was der Rover Curiosity je zuvor maß. MAVEN erforscht, ob die Atmosphäre des Mars verloren ging, weil es ihm an einem planetenweiten Magnetfeld mangelt.