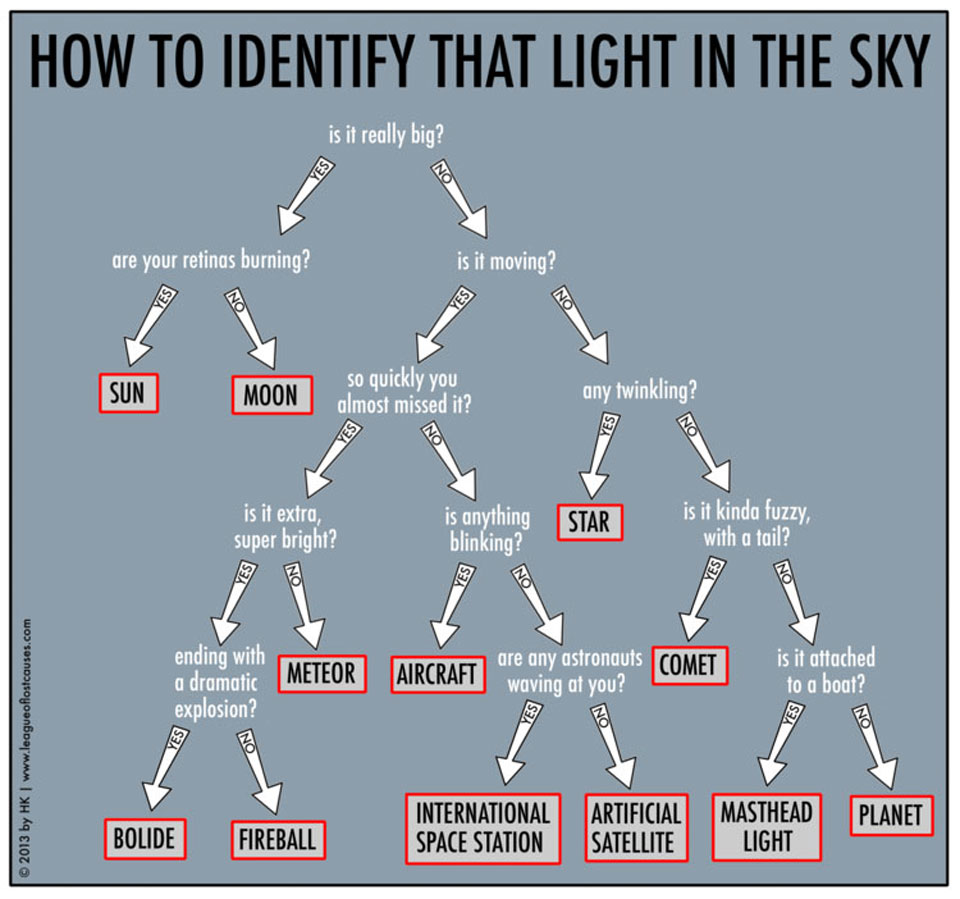

Bildcredit: NASA, Weltraumteleskop Spitzer, WISE; Bearbeitung und Lizenz: Judy Schmidt

So unbeständige Sterne findet man ziemlich selten. Hier wurde der massereiche Stern G79.29+0.46 fotografiert. Er ist rechts über der Mitte in Staubwolken gehüllt. G79.29+0.46 ist einer von weniger als 100 leuchtstarken blauen veränderlichen Sternen (LBVs), die wir in unserer Galaxis kennen. LBVs stoßen Hüllen aus Gas ab. Sie könnten sogar eine Jupitermasse in 100 Jahren verlieren. Der Stern selbst ist hell und blau, aber von Staub umhüllt. Daher sieht man ihn nicht in sichtbarem Licht.

Dieses farbig kartierte Infrarotbild entstand aus Bildern der NASA-Weltraumteleskope Spitzer und Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). Der vergehende Stern ist grün dargestellt und von roten Hüllen umgeben. G79.29+0.46 liegt in der Cygnus-X–Region unserer Galaxis, wo Sterne entstehen. Warum G79.29+0.46 so unbeständig ist, wie lange er in der LBV-Phase bleibt und wann er als Supernova explodiert, wissen wir nicht.