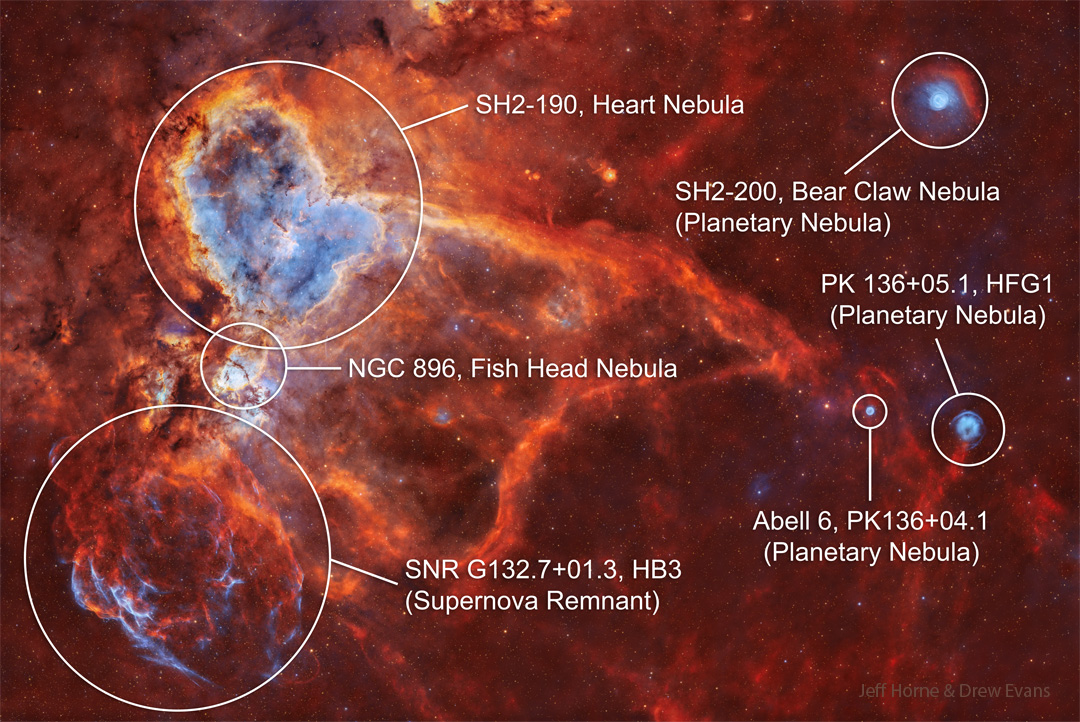

Bildcredit und Bildrechte: Jeff Horne und Drew Evans

Was bringt den Herznebel zum Strahlen?

Der große Emissionsnebel, auch als IC 1805 bekannt, befindet sich in dieser Langzeitaufnahme links oben und ähnelt einem menschlichen Herz. Wegen des am häufigsten vorkommenden Elements Wasserstoff leuchtet der Herznebel im roten Licht besonders hell. Dieses Bild ist eine Komposit-Aufnahme und ist zudem mit dem ausgestrahlten Licht von Schwefel (gelb) und Sauerstoff (blau) überlagert.

Im Zentrum des Herznebels befinden sich junge Sterne des offenen Sternhaufens Melotte 15. Ihre Sternenwinde und ihr energiereiches Licht zersetzen nach und nach die malerisch schönen Staubsäulen.

Der Herznebel ist in einer Entfernung von etwa 7500 Lichtjahren im Sternbild Kassiopeia zu finden. Diese Weitwinkelaufnahme zeigt aber noch viel mehr: den Fischkopfnebel direkt unter dem Herznebel, einen Supernovaüberrest (links unten) und gleich drei planetarische Nebel (rechts). Dieses Bild entstand durch Aufnahmen von insgesamt 57 Nächten und ermöglicht damit lange, komplexe und lichtschwache Filamente deutlich zu sehen.