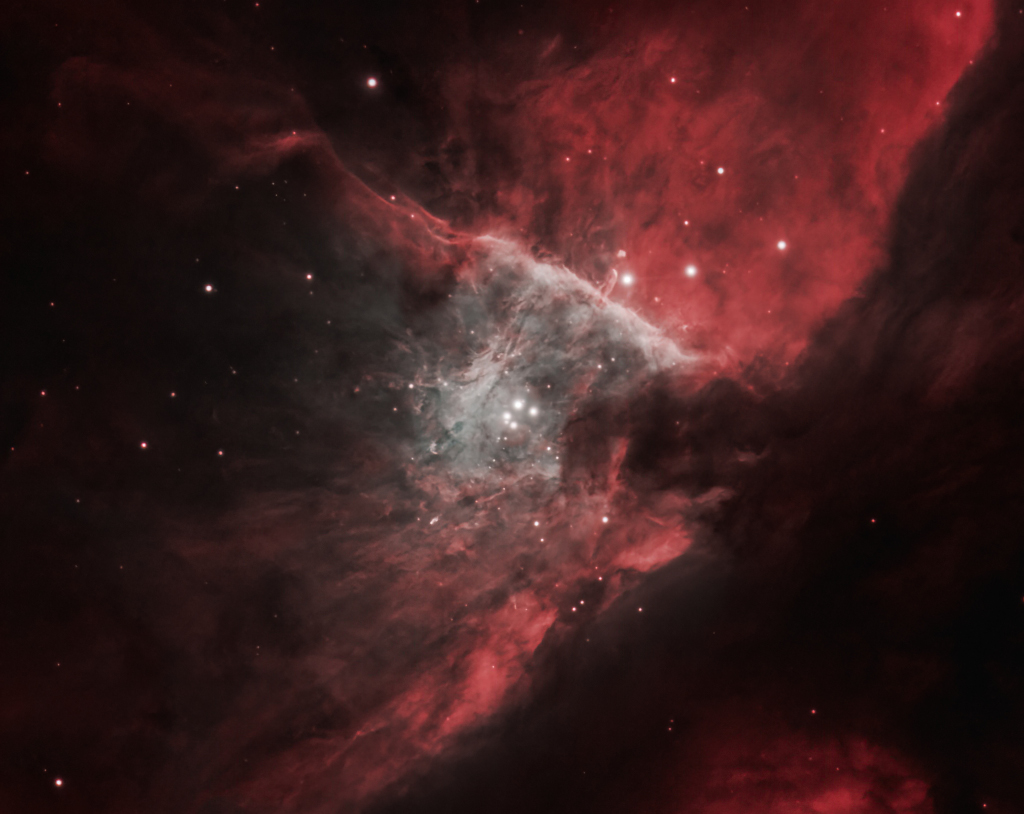

Bildcredit und Bildrechte: Europäische Südsternwarte ESO – Dank an: Jens Scheidtmann

Auf dieser Webcam-Ansicht mit Blick nach Süden durchzieht die südliche Wintermilchstraße den Sternhimmel. Das Bild entstand am 11. März kurz vor Mitternacht und zeigt den dunklem Nachthimmel über der trockenen zentralchilenischen Atacama-Wüste.

Unterhalb des anmutigen Bogens aus diffusem Sternlicht befinden sich die beiden kleinen Begleitgalaxien der riesigen Milchstraße, die auch als Große und Kleine Magellansche Wolken bezeichnet werden.

Im Vordergrund befindet sich der Gipfel des 3000 Meter hohen Cerro Armazones, auf dem gerade das Extremely Large Telescope (ELT) der Europäischen Südsternwarte errichtet wird. Das ELT wird ein Teleskop der 40-Meter-Klasse und ist daher auf dem besten Wege das größte Teleskop der Welt zu werden.