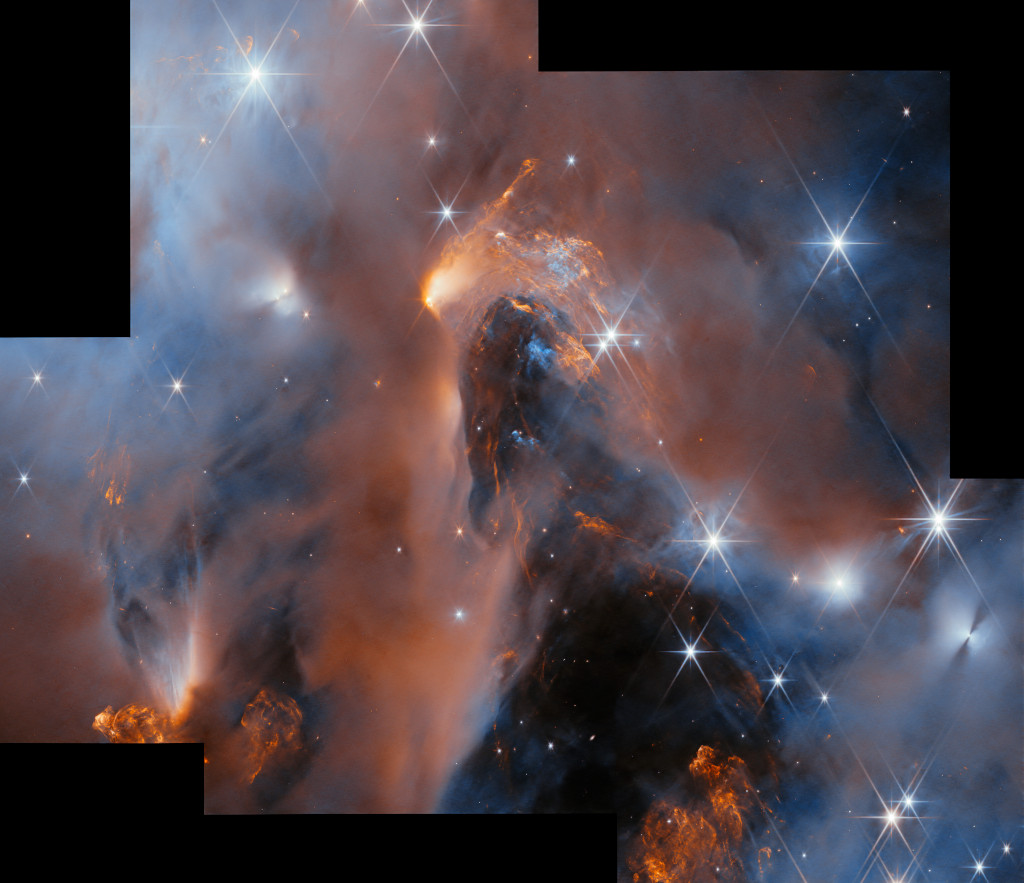

Bildcredit und Bildrechte: Ali Al Obaidly

Was passiert im Zentrum der Spiralgalaxie M106?

M106 ist eine wirbelnde Scheibe aus Sternen und Gas. Das Erscheinungsbild wird von blauen Spiralarmen und roten Staubspuren in der Nähe des Kerns geprägt, wie dieses Bild aus der kuwaitischen Wüste zeigt.

Der Kern von M106 leuchtet hell in Radiowellen und Röntgenstrahlen. Dort wurden Zwillingsjets gefunden, die über die ganze Länge der Galaxie reichen. Das ungewöhnliche Leuchten im Zentrum macht M106 zu einem der nächstgelegenen Beispiele für die Seyfert-Galaxienklasse. Bei diesen Galaxien vermutet man, dass riesige Mengen an leuchtendem Gas in ein zentrales massereiches Schwarzes Loch fallen.

M106 ist auch als NGC 4258 bekannt. Sie befindet sich in einer relativ geringen Entfernung von nur 23,5 Millionen Lichtjahren. Sie ist 60.000 Lichtjahre groß. Man sieht sie mit einem kleinen Teleskop im Sternbild Jagdhunde (Canes Venatici).