Bildcredit und Bildrechte: Michal Wierzbinski, Hellas-Sky

Die aktive Galaxie NGC 1275 ist das zentrale, dominante Mitglied des großen und relativ nahen Perseus-Galaxienhaufens. Während sie im sichtbaren Wellenlängenbereich fast schon „wild“ erscheint, ist die aktive Galaxie gleichzeitig eine gewaltige Quelle für Röntgen– und Radiostrahlung. NGC 1275 akkretiert Materie, indem ganze Galaxien in sie hineinfallen, was letztlich ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie speist.

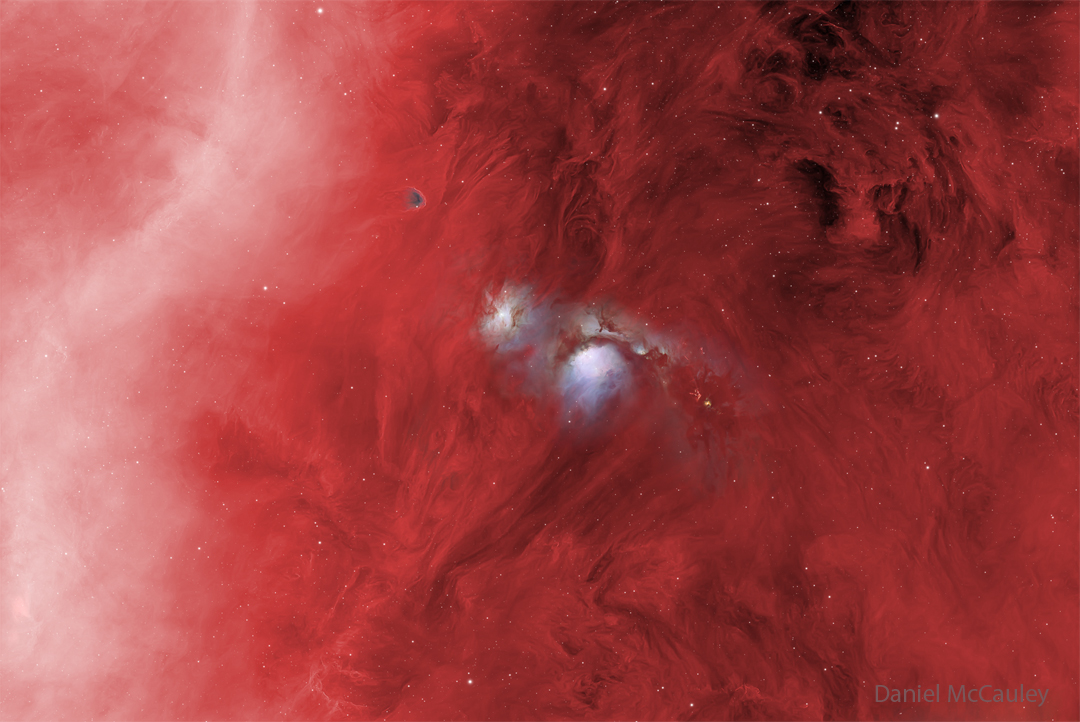

Schmalband-Bilddaten, die für diese scharfe Teleskopaufnahme verwendet wurden, heben die resultierenden galaktischen Trümmer und Filamente aus leuchtendem Gas hervor, von denen einige bis zu 20.000 Lichtjahre lang sind. Diese Filamente bleiben in NGC 1275 bestehen, obwohl die heftigen galaktischen Kollisionen sie eigentlich zerstören müssten.

Was hält diese Filamente zusammen? Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Strukturen, die durch die Aktivität des Schwarzen Lochs aus dem Zentrum der Galaxie nach außen gedrückt werden, durch Magnetfelder stabilisiert werden. NGC 1275, auch bekannt als Perseus A, hat einen Durchmesser von über 100.000 Lichtjahren und ist etwa 230 Millionen Lichtjahre entfernt.