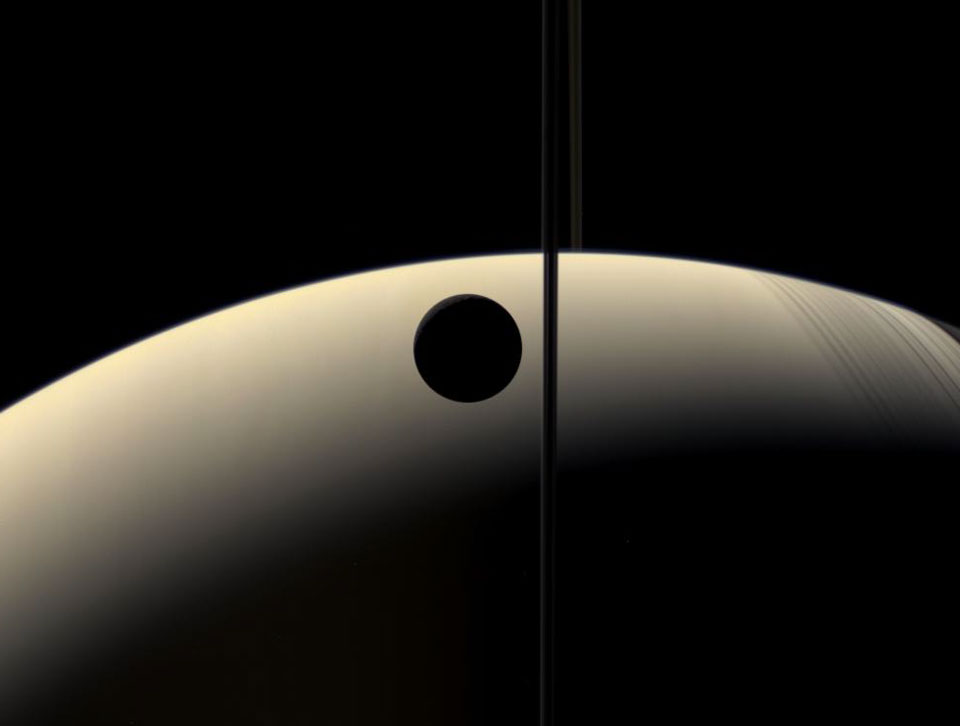

Bildcredit: Cassini-Bildgebungsteam, SSI, JPL, ESA, NASA

Die dezente Ansicht zeigt die majestätische Umgebung des Riesenplaneten Saturn. Das Bild in weichen Farben zeigt teilweise beleuchtete Kugeln, eine schmale Ringlinie und dünne Schatten.

Die Roboter-Raumsonde Cassini kreist derzeit um Saturn. Sie fotografierte vor einigen Jahren den Blick zurück zur Sonne. Das Bild zeigt Saturn und seinen Mond Rhea in Farbe, beide in einer Sichelphase. Das Einzelbild stammt aus einem Stummfilm mit 60 Einzelbildern. Der Film zeigt, wie Rhea vor Saturn gleitet.

Cassini befand sich fast in Saturns Ringebene. Daher sind die sonst so eindrucksvollen Ringe nur eine dünne Linie in der Bildmitte.