Bildcredit und Bildrechte: Soumyadeep Mukherjee

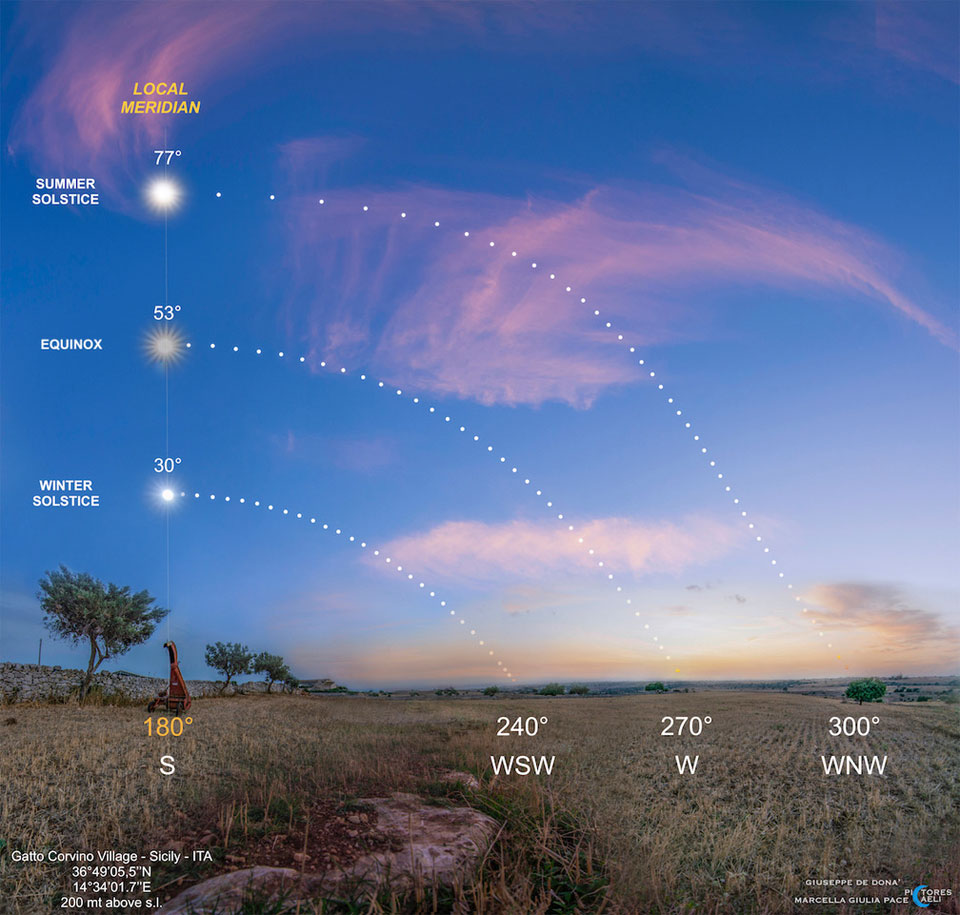

Ihr habt es sicherlich schon einmal gesehen, aber wahrscheinlich nicht bemerkt. In einer wolkenlosen Dämmerung kurz vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang wirken Teile der Atmosphäre über dem Horizont leicht dunkel und farblos. Dieser Übergang zwischen dem abgedunkelten Nachthimmel und dem hellen Tageshimmel wird als Venusgürtel bezeichnet. Ihr seht ihn am deutlichsten gegenüber der Sonne.

Direkt darüber ist der blaue Himmel normales Sonnenlicht, das in der Atmosphäre reflektiert wird. Der klare Himmel am Horizont kann leicht orangefarben oder rot erscheinen. Im Venusgürtel reflektiert die Atmosphäre das Licht der untergehenden (oder aufgehenden) Sonne und erscheint daher rötlicher.

Hier seht ihr den Venusgürtel über mehreren Bergen im Himalaja. Der zweite von rechts ist der Mount Everest, der höchste Berg der Erde. Der Venusgürtel wird zwar meist nicht erwähnt, doch er wird oft zufällig auf Bildern mit anderen Inhalten fotografiert.