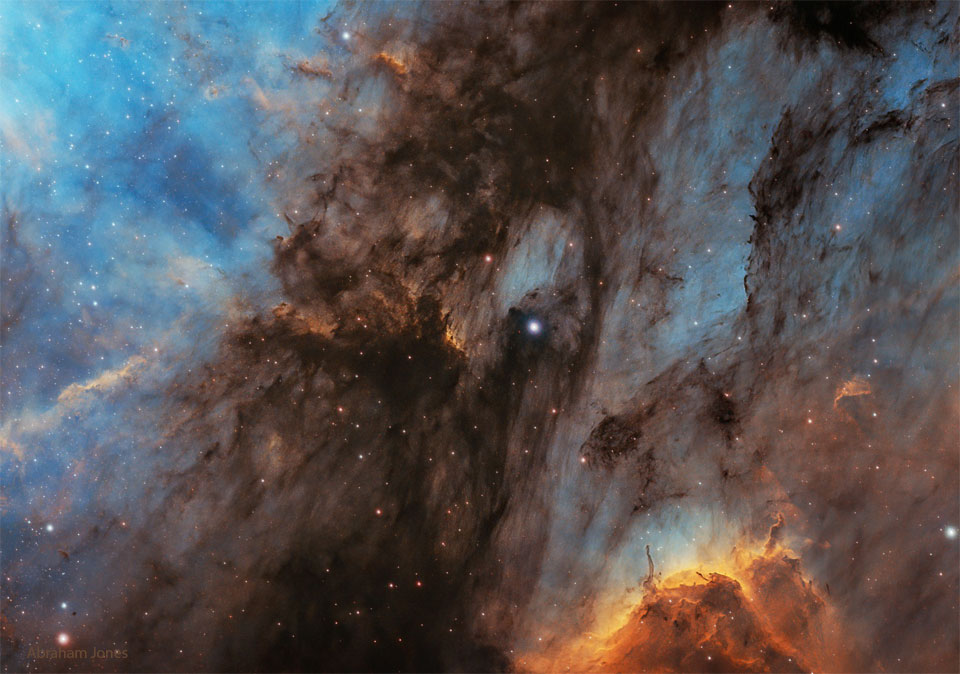

Bildcredit: NASA, ESA, CSA, JWST; Bearbeitung: Zi Yang Kong

Der Ringnebel (M57) ist komplexer, als er durch ein kleines Teleskop wirkt. Der gut sichtbare zentrale Ring ist etwa ein Lichtjahr groß, doch diese beachtliche Aufnahme des Weltraumteleskops James Webb erforscht diesen beliebten Nebel mit einer detailreichen Aufnahme in Infrarotlicht.

Strähnen aus Gas, die wie Wimpern um ein kosmisches Auge aussehen, sind auf diesem digital verstärkten Bild in zugewiesenen Farben um den Ring angeordnet. Diese langen Fasern entstehen vielleicht, indem Knoten aus dichtem Gas im Ring energiereiches Licht aus dem Inneren abschatten.

Der Ringnebel ist ein länglicher planetarischer Nebel, eine Art Gaswolke, die entsteht, wenn ein sonnenähnlicher Stern seine äußere Atmosphäre abstößt und ein weißer Zwergstern wird. Das zentrale Oval im Ringnebel ist etwa 2500 Lichtjahre entfernt und liegt im musischen Sternbild Lyra.