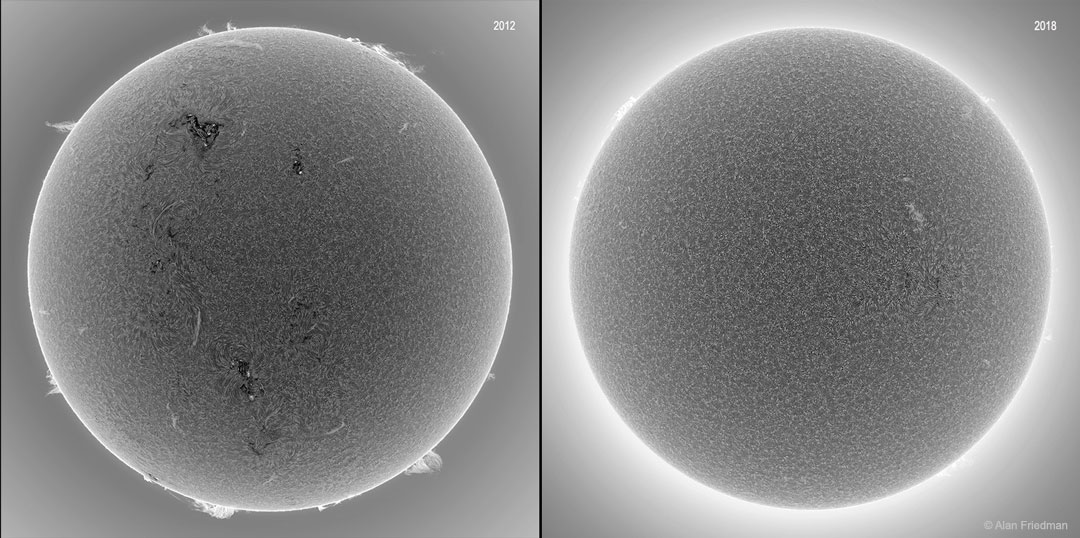

Bildcredit und Bildrechte: Alan Friedman (Averted Imagination)

Beschreibung: Wohin sind all die Sonnenflecken verschwunden? Letzten Monat betrug die Gesamtzahl aller Sonnenflecken, welche die Sonne kreuzten … null. Die Sonnenaktivität liegt weit unter dem langjährigen Monatsdurchschnitt, und die Sonnenoberfläche wurde bei diesem Sonnenfleckenminimum so ungewöhnlich inaktiv wie schon vor 11 Jahren beim letzten Fleckenminimum.

Eine so ausgeprägte Passivität ist nicht nur ein optisches Schauspiel, sondern geht auch mit einer etwas trüberen Sonne einher, mit stabileren Löchern in der Sonnenkorona und einem weniger intensiv ausströmenden Sonnenwind. Der reduzierte Wind wiederum kühlt und komprimiert die äußere Erdatmosphäre (die Thermosphäre), was den Luftwiderstand für viele Satelliten im Erdorbit reduziert.

Die Bilder sind Schwarz-Weiß-Negative. Links ist die unruhige Sonnenoberfläche nahe dem Sonnenmaximum 2012 abgebildet, im Kontrast dazu zeigt das rechte Bild die Sonnenoberfläche vom letzten August, als das Sonnenaktivitätsminimum begann, bereits (wenige Tage) ohne Flecken. Die Auswirkungen dieses ungewöhnlich statischen Sonnenminimums werden erforscht.