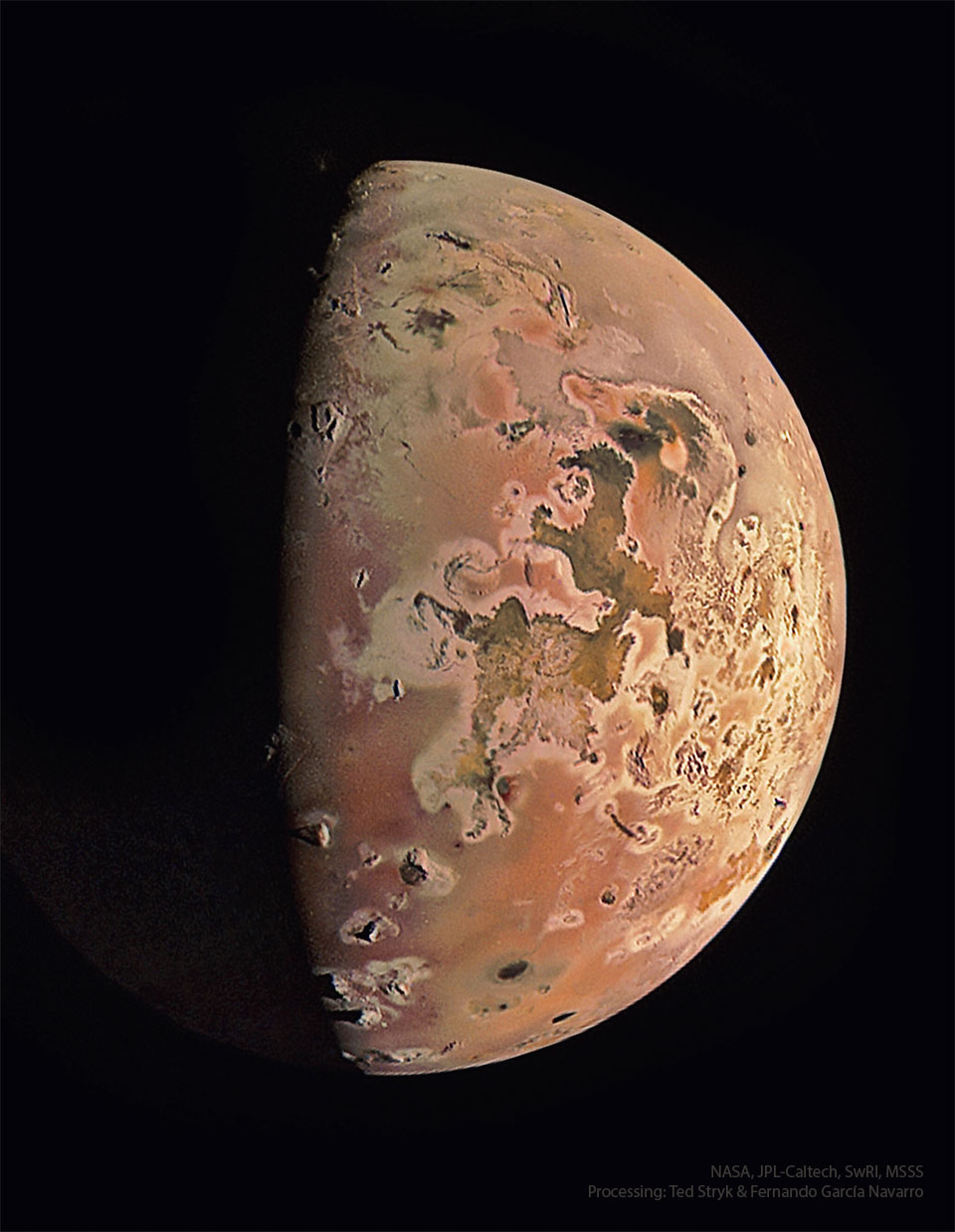

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS; Bearbeitung und Bildrechte: Ted Stryk und Fernando García Navarro

Da ist noch einer! Immer wieder brechen auf dem Jupitermond Io Vulkane aus. Um das zu erforschen, startete die robotische NASA-Raumsonde Juno eine Besuchserie zu diesem merkwürdigen Mond. Io ist etwa so groß wie der Erdmond. Durch die Gravitation von Jupiter und den anderen Monden wird Io durchgewalkt und sein Inneres aufgeheizt. Daher ist seine Oberfläche von Vulkanen übersät.

Dieses Bild entstand beim Vorbeiflug letzte Woche, als Juno knapp 12.000 Kilometer über die gefährlich aktive Welt flog. Ios Oberfläche ist mit Schwefel und gefrorenem Schwefeldioxid bedeckt, daher erscheint er gelb, orange und braun. Wie erhofft brach gerade ein Vulkan aus, als Juno vorbeiflog. Seine blasse Aschewolke leuchtet beim oberen Bildrand im Dunkeln.

Durch die Erforschung von Ios Vulkanen und ihren Ausgasungen soll die Menschheit besser verstehen, wie Jupiters komplexes System aus Monden, Ringen und Polarlichtern zusammenspielt. Im Dezember und im Februar 2024 sind für Juno zwei Vorbeiflüge an Io geplant, bei denen die Raumsonde dem Mond fast 10-mal näher kommt.