Videocredit: Harley Katz (U. Oxford) et al.

Beschreibung: Wie entstanden die ersten Sterne? Um das herauszufinden, wurde die Computersimulation SPHINX für Sternbildung im sehr frühen Universum erstellt. Einige der Ergebnisse sind in diesem Video dargestellt. Die Zeit seit dem Urknall wird links oben in Millionen Jahre angezeigt.

Sogar 100 Millionen Jahre nach dem Urknall war die Materie im Kosmos zu gleichmäßig verteilt, als dass Sterne hätten entstehen können. Außer der Hintergrundstrahlung ist das Universum dunkel.

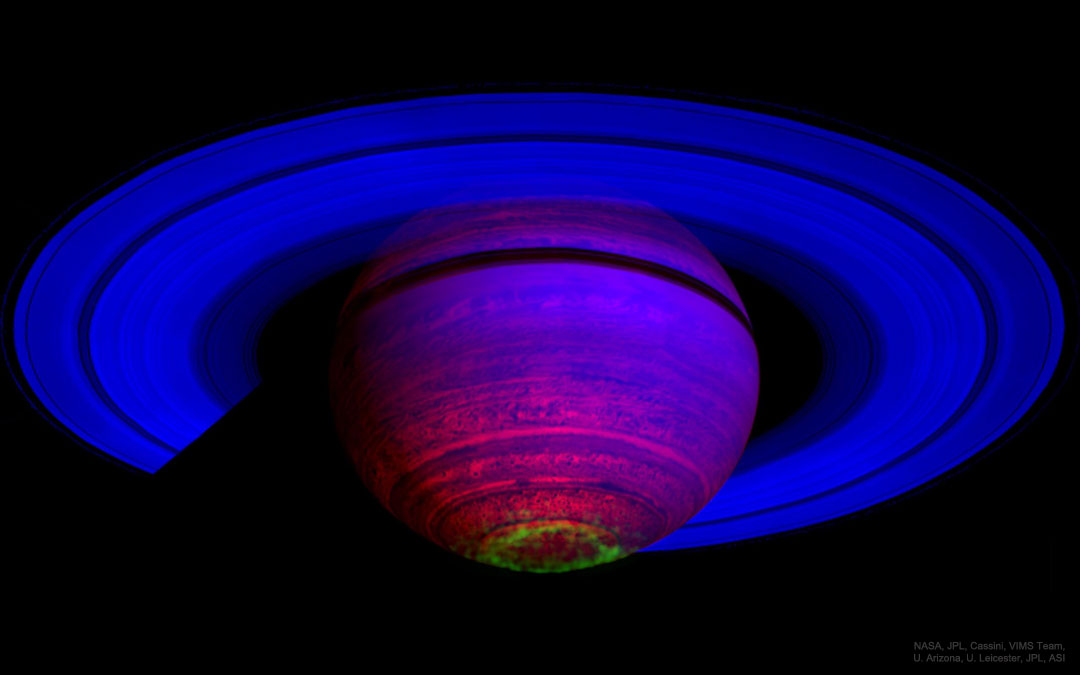

Bald beginnen leichte Materieklumpen mit viel Wasserstoff zu ersten Sternen zu verschmelzen. In diesem Zeitraffervideo steht violett für Gas, weiß für Licht und Gold für Strahlung, die so energiereich ist, dass sie Wasserstoff ionisiert und in geladene Elektronen und Protonen zerlegt. Die goldfarbenen Regionen zeigen auch die massereichsten Sterne, die als mächtige Supernovae enden. Der eingeschobene Kreis betont eine Zentralregion, aus der eine Galaxie entsteht. Die Simulation läuft, bis das Universum etwa 550 Millionen Jahre alt ist.

Um die Genauigkeit der SPHINX-Simulationen und die zugrunde liegenden Annahmen zu beurteilen, werden die Ergebnisse nicht nur mit aktuellen detailreichen Beobachtungen verglichen, sondern auch mit künftigen direkteren Beobachtungen des frühen Universums verglichen, die mit dem noch in Bau befindlichen NASA-Weltraumteleskop James Webb geplant sind.