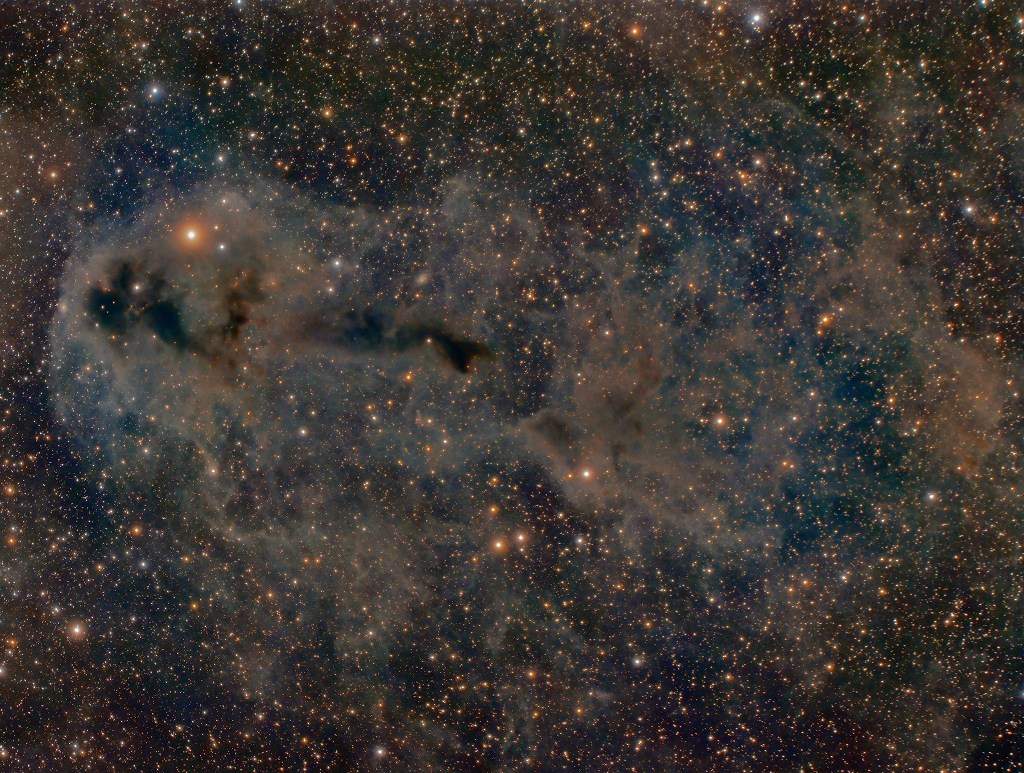

Bildcredit und Bildrechte: Lynn Hilborn

Beschreibung: In Lynds Dunkelnebel (LDN) 1251 entstehen Sterne. Die staubige Molekülwolke ist ungefähr 1000 Lichtjahre entfernt. Sie gehört zu einem Komplex dunkler Nebel in der Kepheus-Flare-Region, die über der Ebene unserer Milchstraße schwebt. Die astronomische Erforschung der undurchsichtigen dunklen Wolken im gesamten Spektrum zeigt energiereiche Erschütterungen und Ausflüsse in Verbindung mit neu geborenen Sternen, zum Beispiel das vielsagende rötliche Leuchten von Herbig-Haro-Objekten, die auf diesem scharfen Bild verteilt sind. Auch ferne Hintergrundgalaxien lauern in der Szenerie. Sie sind hinter dem staubigen Raum verborgen. Das detailreiche Teleskopsichtfeld ist am Himmel etwa zwei Vollmonde breit. Das entspricht in der geschätzten Entfernung von LDN 1251 17 Lichtjahren.