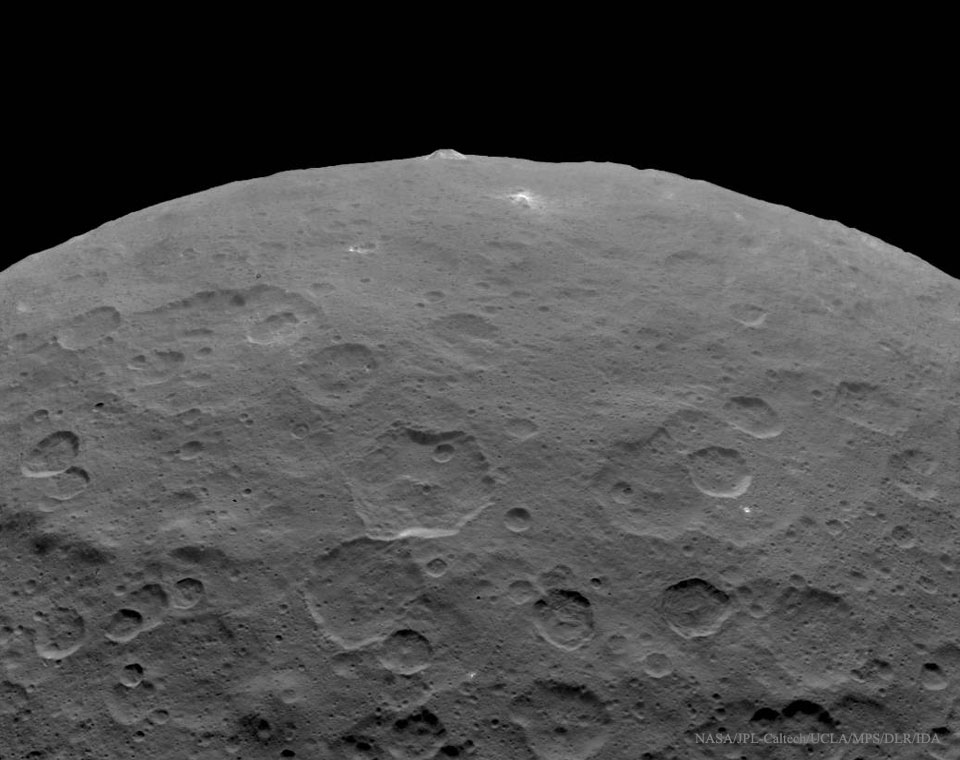

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS/DLR/IDA

Wie entstand dieser große Berg auf dem Asteroiden Ceres? Das ist nicht bekannt. Heute ist auf der Erde Asteroiden–Tag. Und zufällig fotografierte die Roboter-Raumsonde Dawn im Orbit um Ceres das bisher beste Bild. Es zeigt einen ungewöhnlich hohen Berg auf dem größten Asteroiden.

Der ungewöhnliche Berg ist am oberen Bildrand zu sehen. Er ist mehr als fünf Kilometer hoch und liegt in einer sonst ziemlich flachen Region. Das Bild wurde vor ungefähr zwei Wochen aus einer Entfernung von etwa 4400 Kilometern aufgenommen. Zu den Hypothesen des Ursprungs für diesen Berg gehören Vulkanismus, Einschläge und Plattentektonik. Doch derzeit gibt es keine klaren Belege für irgendeine dieser Thesen.

Auf der Oberfläche von Ceres gibt es auch einige rätselhafte helle Gebiete, nämlich glänzende Flecken. Deren Ursprung und Zusammensetzung werden derzeit ebenfalls erforscht. Dawn kreist voraussichtlich noch Millionen Jahre um den Zwergplaneten Ceres. Doch der Treibstoff Hydrazin, mit dem Dawns Kommunikationsantenne zur Erde gerichtet wird, geht voraussichtlich nächstes Jahr zur Neige.

Heute und morgen: Venus begegnet Jupiter nach Sonnenuntergang