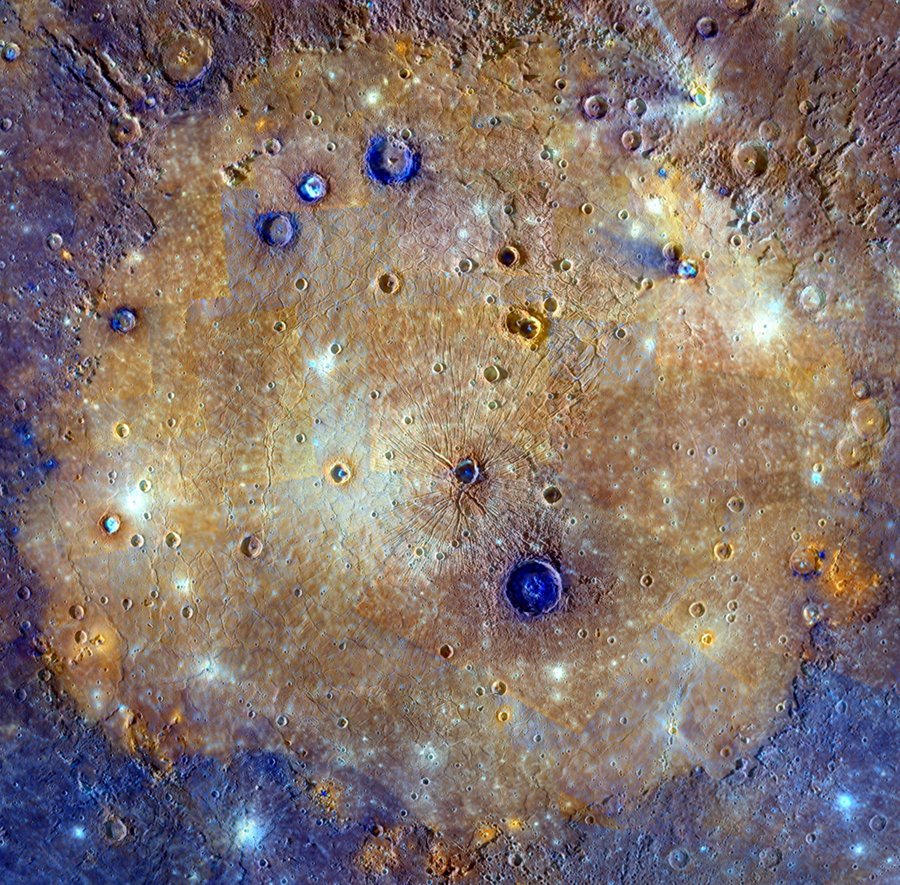

Bildcredit und Bildrechte: Don Goldman

Am Rand der Kleinen Magellanschen Wolke (KMW) liegt der Sternhaufen NGC 602. Er ist 5 Millionen Jahre jung. Die KMW ist eine etwa 200.000 Lichtjahre entfernte Begleitgalaxie der Milchstraße.

NGC 602 ist von dem Gas und Staub umgeben, in dem er entstanden ist. Er liegt unter der Mitte dieses Bildes, das mit einem Teleskop fotografiert wurde. Es hat am Himmel die gleiche Winkelgröße wie der Vollmond. Der Haufen ist etwa 200 Lichtjahre breit.

Leuchtende, innen liegende Grate und aufgefegte Wellen zeigen, dass die energiereiche Strahlung und die Stoßwellen der massereichen jungen Sterne in NGC 602 die staubige Materie abtragen. Das löste eine stufenweise Sternbildung aus, die vom Haufenzentrum nach außen wanderte.

Die verlängerten Flügel der schimmernden Region erinnern an einen gängigen Namen für das komplexe Gebilde: Es wird Flugdrachen-Nebel genannt.