Credit und Bildrechte: John P. Gleason, Celestial Images

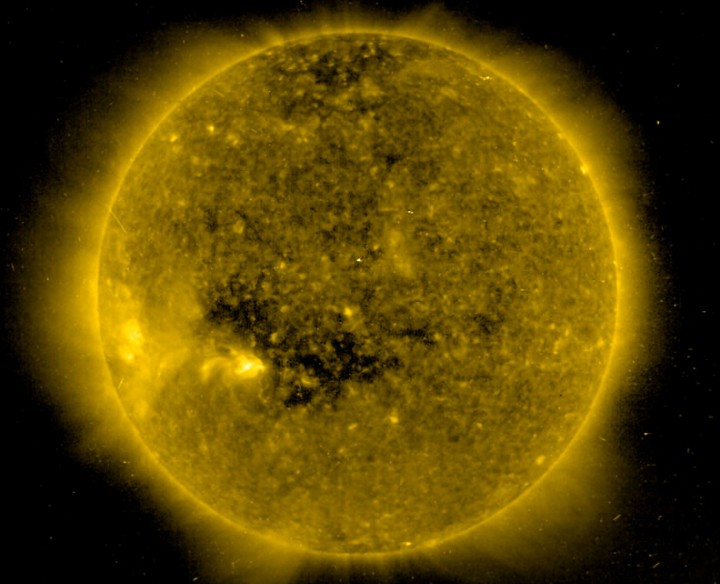

Beschreibung: Die meisten hellen Sterne unserer Milchstraße befinden sich in einer Scheibe. Nachdem sich auch unsere Sonne in dieser Scheibe befindet, sehen wir diese Sterne als diffuses Band, das den Himmel umgibt. Das oben gezeigte Panorama des nördlichen Bandes der Scheibe der Milchstreaße umfasst 90 Grad und ist ein digital kombiniertes Mosaik aus mehreren unabhängigen Aufnahmen. Wenn Sie den Rollbalken des Fensters nach rechts schieben, sehen Sie den Rest dieses spektakulären Bildes. Zu sehen sind viele prächtige Sterne, dunkle Staubspuren, rote Emissionsnebel, blaue Reflexionsnebel und Anhäufungen von Sternen. Zusätzlich zu allem was sichtbar ist, vermuten Sternforschende, dass dort noch mehr Dunkle Materie existiert, die wir nicht sehen können.