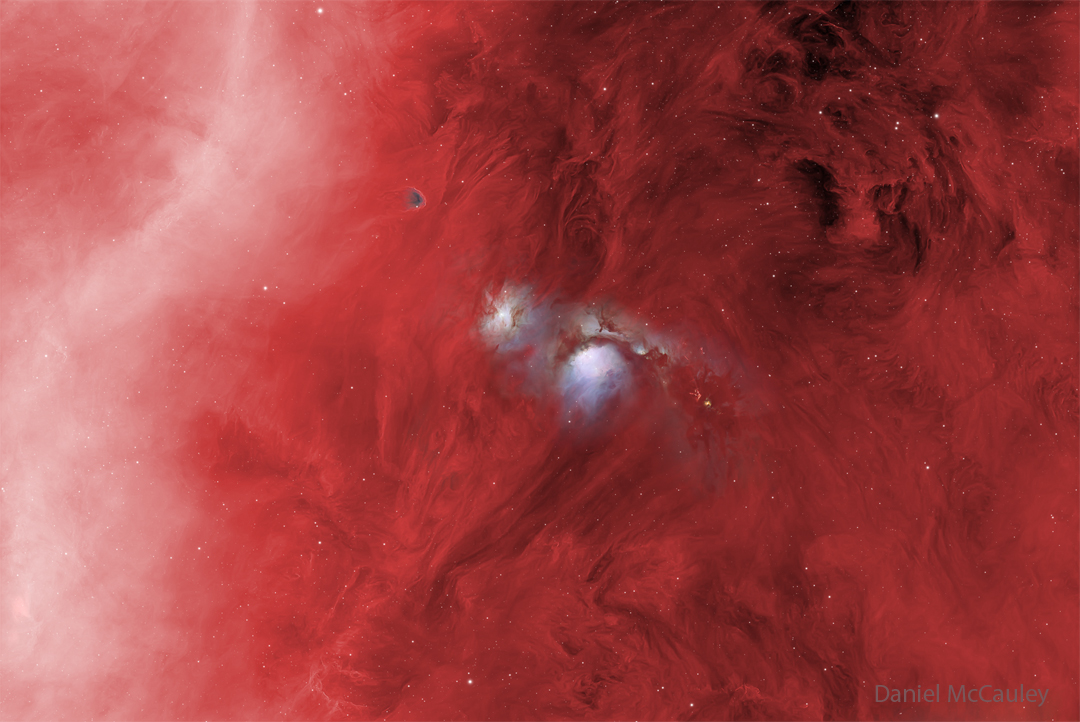

Bildcredit und Bildrechte: Daniel McCauley

Im Sternbild Orion befindet sich ein riesiger Komplex aus Molekülwolken. Darin treten mehrere leuchtend blaue Nebel deutlich hervor. Mitten in diesem Bild liegen zwei sehr markante Reflexionsnebel. Sie sind Staubwolken, die im reflektierten Licht heller, eingebetteter Sterne erstrahlen. Der bekanntere Nebel ist M78 mitten im Bild. Er wurde schon vor über 200 Jahren katalogisiert. Links darüber liegt der weniger bekannte NGC 2071.

Forschende untersuchen diese Reflexionsnebel ständig, um besser zu verstehen, wie darin Sterne entstehen. Das diffuse rote Leuchten stammt von Wasserstoff. Er bedeckt einen Großteil im Orion-Komplex, der wiederum weite Teile im Sternbild Orion einnimmt. Der riesige Komplex ist etwa 1.500 Lichtjahre entfernt. In der Nähe sind der Orionnebel, der Pferdekopfnebel und die Barnardschleife. Letztere sieht man hier teilweise links oben als weißes Band.