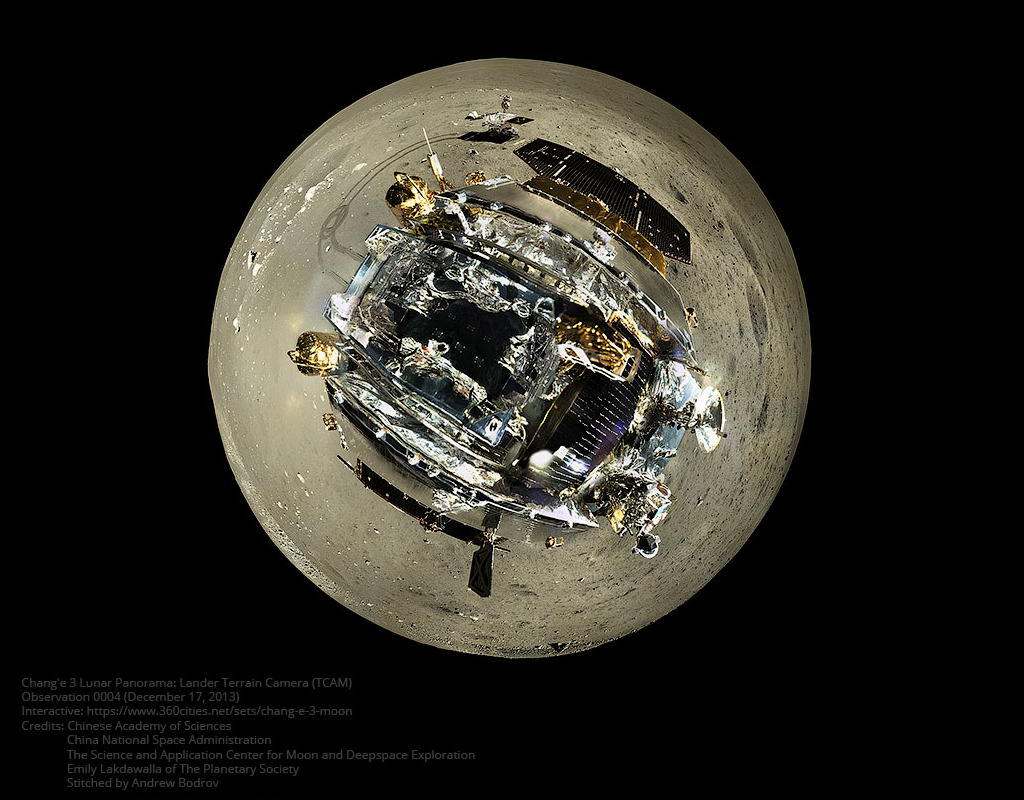

Bildcredit: Chinesische Akademie der Wissenschaften, Chinese National Space Administration, Emily Lakdawalla (Planetary Society) – Montiert von: Andrew Bodrov

Die Spuren führen zu einem kleinen Roboter. Er hat sich auf der Oberseite dieses hellen kleinen Planeten niedergelassen. Der Planet ist eigentlich der Mond der Erde, und der Roboter ist der Rover Yutu. Er ist so groß wie ein Tisch. Hier verlässt er gerade die Landesonde Chang’e 3, nachdem sie Mitte Dezember 2013 im nördlichen Mare Imbrium aufsetzte.

Die Kleiner-Planet-Projektion ist ein digital gekrümmtes Mosaik aus Bildern, die mit der Geländekamera der Landesonde aufgenommen wurden. Die Kamera deckt 360 mal 180 Grad ab. Yutu legte mehr als 100 Meter zurück. Im Jänner 2014 kam er zum Stillstand. Doch die Instrumente der Landesonde sind nach mehr als zwei Jahren auf der Mondoberfläche noch aktiv. Inzwischen entstand eine interaktive Panoramaversion der Kleiner-Planet-Projektion. Sie ist hier abrufbar.