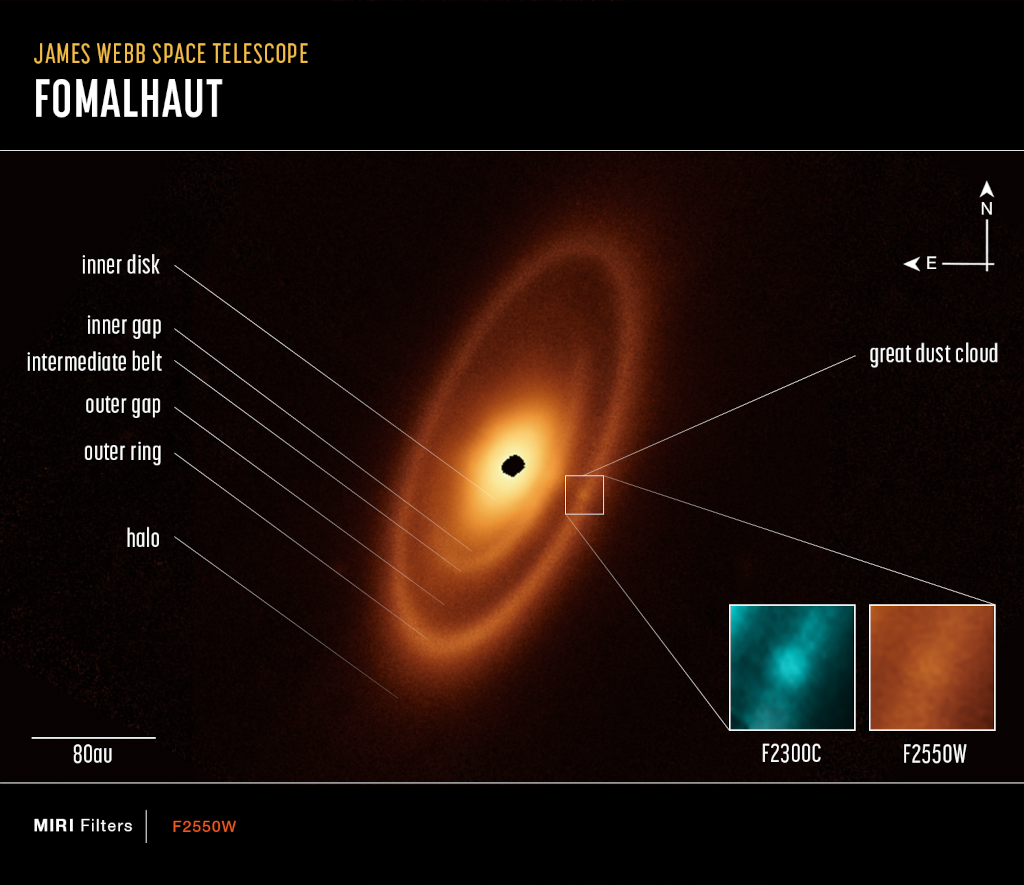

Bildcredit: NASA, ESA, CSA, Bearbeitung: András Gáspár (Univ. v. Arizona), Alyssa Pagan (STScI), Wissenschaft: A. Gáspár (Univ. v. Arizona) et al.

Der helle Stern Fomalhaut ist etwa 25 Lichtjahre vom Planeten Erde entfernt. Er liegt im Sternbild Südlicher Fisch (Piscis Austrinus). Forschende entdeckten in den 1980er Jahren erstmals Fomalhauts übermäßige Infrarotemission.

Inzwischen fand man mit Teleskopen im Weltraum und auf der Erde heraus, dass die Quelle der Infrarotstrahlung eine Scheibe aus Staub und Trümmern ist, die den heißen jungen Stern umgibt. Diese Staubscheibe geht mit der fortschreitenden Entstehung eines Planetensystems einher.

Dieses scharfe Infrarotbild der MIRI-Kamera an Bord des Weltraumteleskops James Webb zeigt Fomalhauts Staubscheibe so detailreich wie nie zuvor. Dazu zählt eine große Staubwolke im äußeren Ring, die vielleicht ein Hinweis auf kollidierende Körper ist, weiters eine innere Staubscheibe und Lücken, die wahrscheinlich von eingebetteten, unsichtbaren Planeten geformt und erhalten wird.

Links unten ist ein Maßstabsbalken in Astronomischen Einheiten (AE) angebracht. Eine AE ist die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Sonne. Der äußere zirkumstellare Staubring von Fomalhaut ist etwa doppelt so weit draußen wie der Kuipergürtel in unserem Sonnensystem. Der Kuipergürtel besteht aus kleinen eisigen Körpern und Trümmern, er befindet sich außerhalb der Neptunbahn.