Bildcredit und Bildrechte: Miguel Claro (TWAN); überlagerte Beschriftung: Judy Schmidt

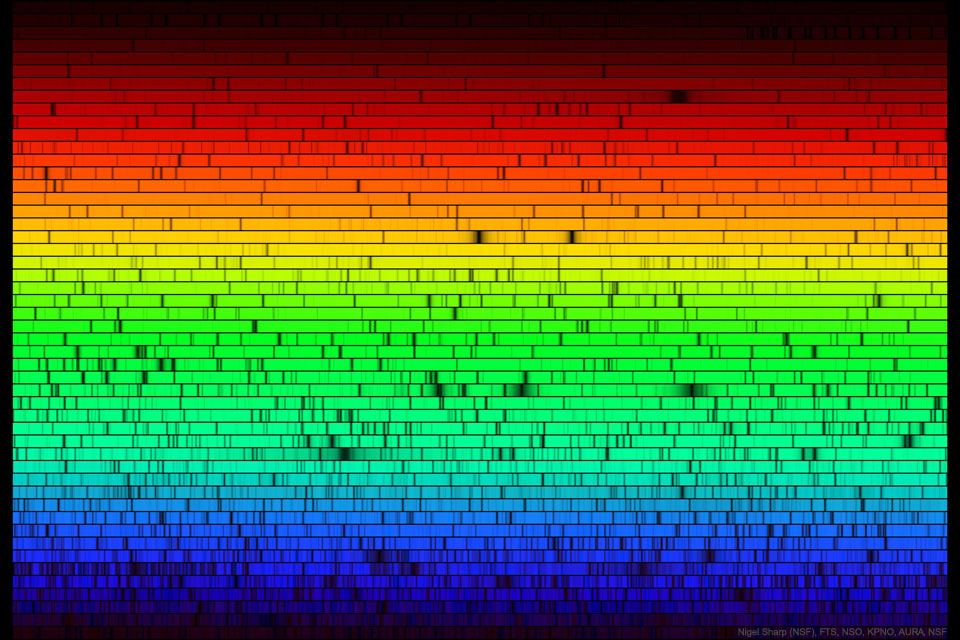

Warum leuchtet der Himmel wie ein gigantischer Regenbogen, der sich wiederholt? Die Antwort lautet: Nachthimmellicht (Airglow). Die Luft leuchtet ständig, doch normalerweise ist das kaum zu sehen. Eine Störung kann allerdings deutliche Wellen in der Erdatmosphäre erzeugen. Das kann z. B. ein herannahender Sturm sein. Solche Schwerewellen sind Schwingungen in der Luft, ähnlich wie Wellen, die entstehen, wenn man einen Stein in ruhiges Wasser wirft.

Diese lang belichtete Aufnahme betont die wellenförmigen Strukturen. Der Grund ist vermutlich, dass sie fast genau entlang der senkrechten Wände des Nachthimmellichtes aufgenommen wurde.

Soweit so gut, doch wie entstehen die Farben? Der dunkelrote Schein stammt vermutlich von OH-Molekülen in etwa 87 Kilometern Höhe. Sie werden dort vom ultravioletten Licht der Sonne angeregt. Airglow in Orange und Grün entsteht wohl, wenn Natrium- und Sauerstoffatomen etwas höher in der Atmosphäre angeregt werden.

Dieses Bild wurde bei einer Besteigung des Mount Pico auf den Azoren in Portugal aufgenommen. Der Lichtschein vom Boden stammt von der Insel Faial im Atlantischen Ozean. Hinter den Bändern des Nachthimmellichtes ist ein spektakulärer Himmel zu sehen. Mitten im Bild verläuft das Zentralband unserer Milchstraße. Die Andromedagalaxie (M31) ist oben links zu erkennen.

Fast Hyperraum: APOD-Zufallsgenerator