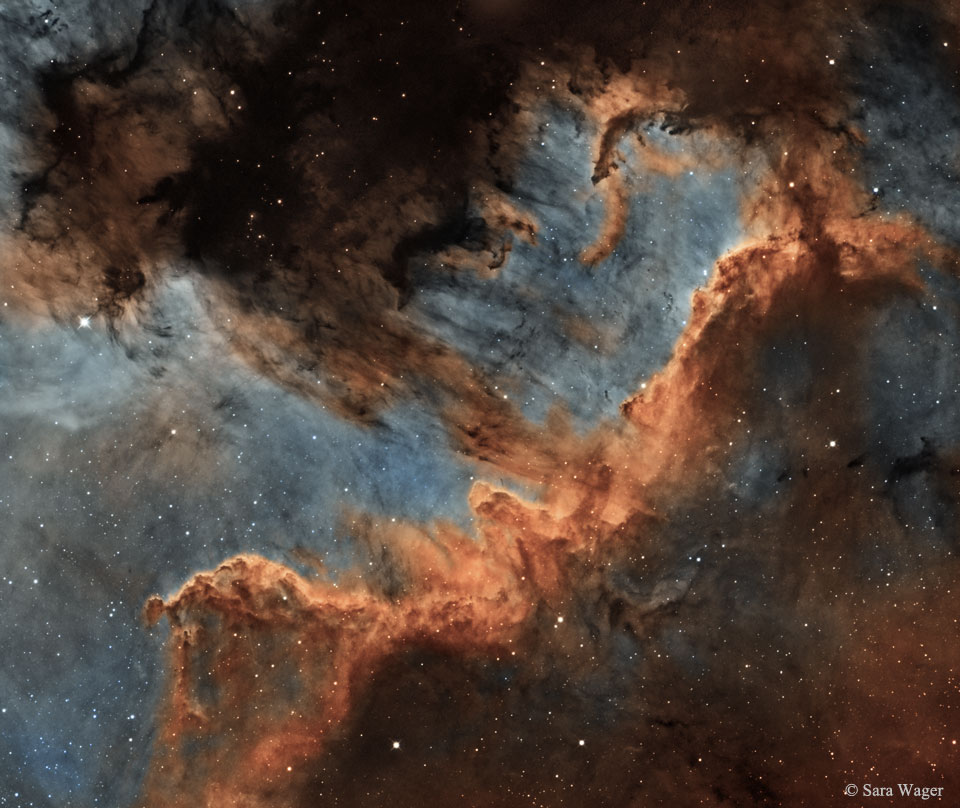

Bildcredit und Bildrechte: Sara Wager

Beschreibung: Der markante Emissionsgrat auf dieser lebhaften Himmelslandschaft wird IC 5067 genannt. Er ist Teil einer größeren Emissionsregion mit markanter Form, die allgemein Pelikannebel genannt wird.

Der Grat ist etwa 10 Lichtjahre groß und folgt der Kurve von Kopf und Hals des kosmischen Pelikans. Die fantastischen dunklen Formen im Sichtfeld sind Wolken aus kühlem Gas und Staub, die von der energiereichen Strahlung heißer, massereicher junger Sterne geformt werden. Doch auch in den dunklen Formen entstehen Sterne. Die Zwillingsstrahlen an der Spitze des langen dunklen Tentakels links neben der Mitte sind verräterische Zeichen eines eingebetteten Protosterns, der als Herbig-Haro 555 (HH 555) katalogisiert ist. Auch andere Herbig-Haro-Objekte im Bildfeld lassen auf Protosterne schließen.

Der Pelikannebel ist auch als IC 5070 bekannt und etwa 2000 Lichtjahre entfernt. Sie finden ihn nordöstlich des hellen Sterns Deneb im hoch fliegenden Sternbild Schwan.