Bildcredit und Bildrechte: Radio: S. Mantovanini und the GLEAM team; Licht: Axel Mellinger (milkywaysky.com)

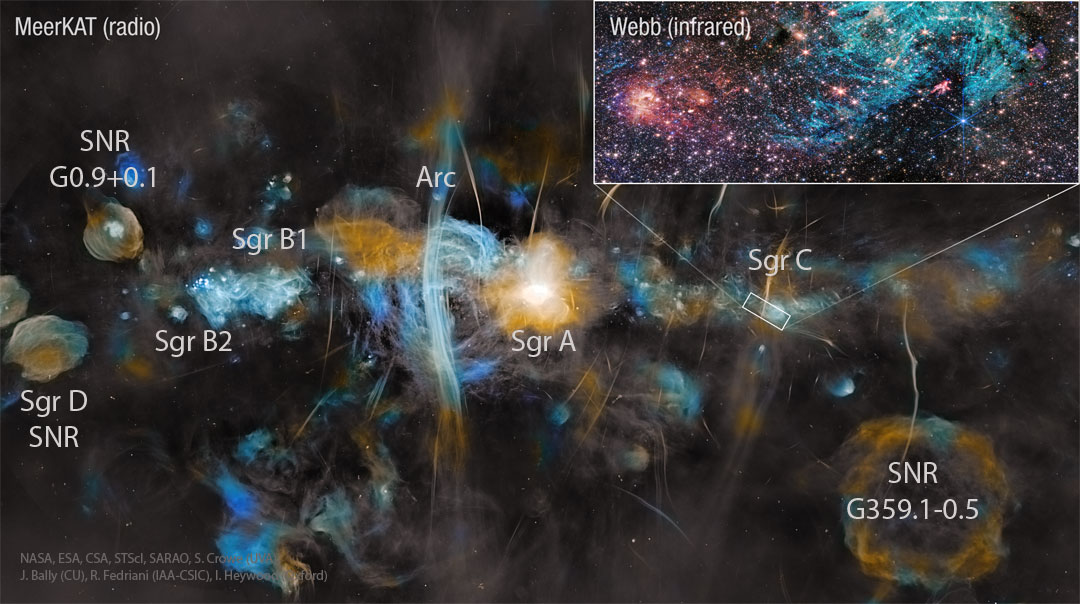

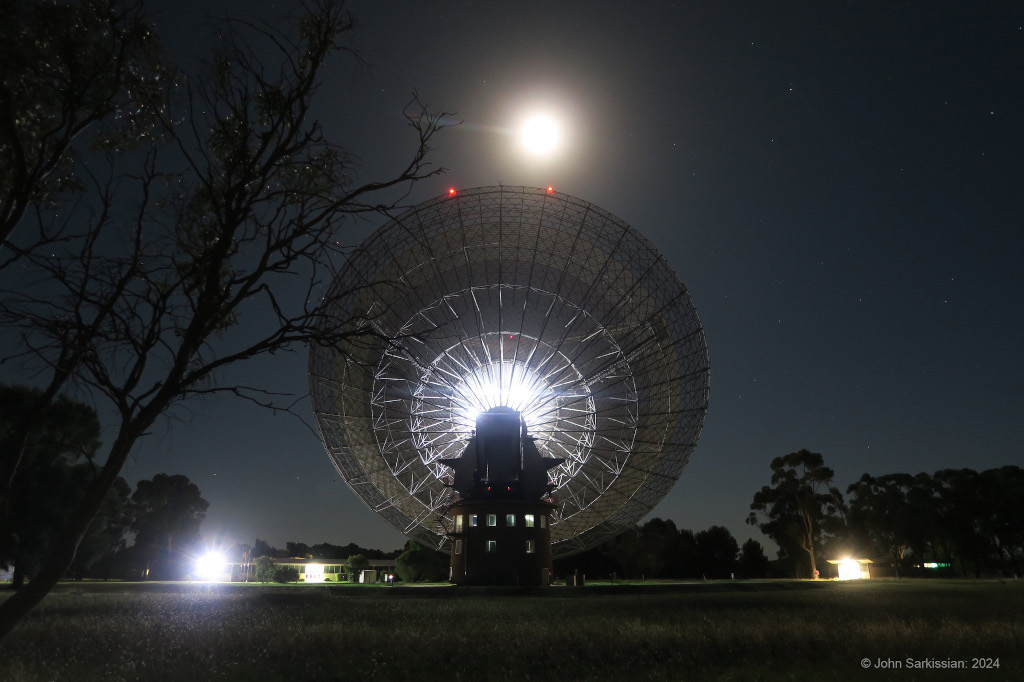

Wie sieht die Milchstraße in Radiowellen aus? Um das herauszufinden, bildete GLEAM (GaLactic and Extragalactic All-sky MWA) das zentrale Band unserer Galaxis mit hoher Auflösung in Radiolicht auf. Dazu wurde das Murchison Widefield Array (MWA) in Australien eingesetzt. Im Video sehen wir dieses Radiolicht auf der linken Seite.

Rechts ist das sichtbare Licht aus der gleichen Gegend am Himmel. Die Unterschiede sind so groß, weil die meisten Objekte im Radiolicht ganz anders leuchten als im sichtbaren Licht. Außerdem wird das sichtbare Licht vom interstellaren Staub in unserer Nähe blockiert.

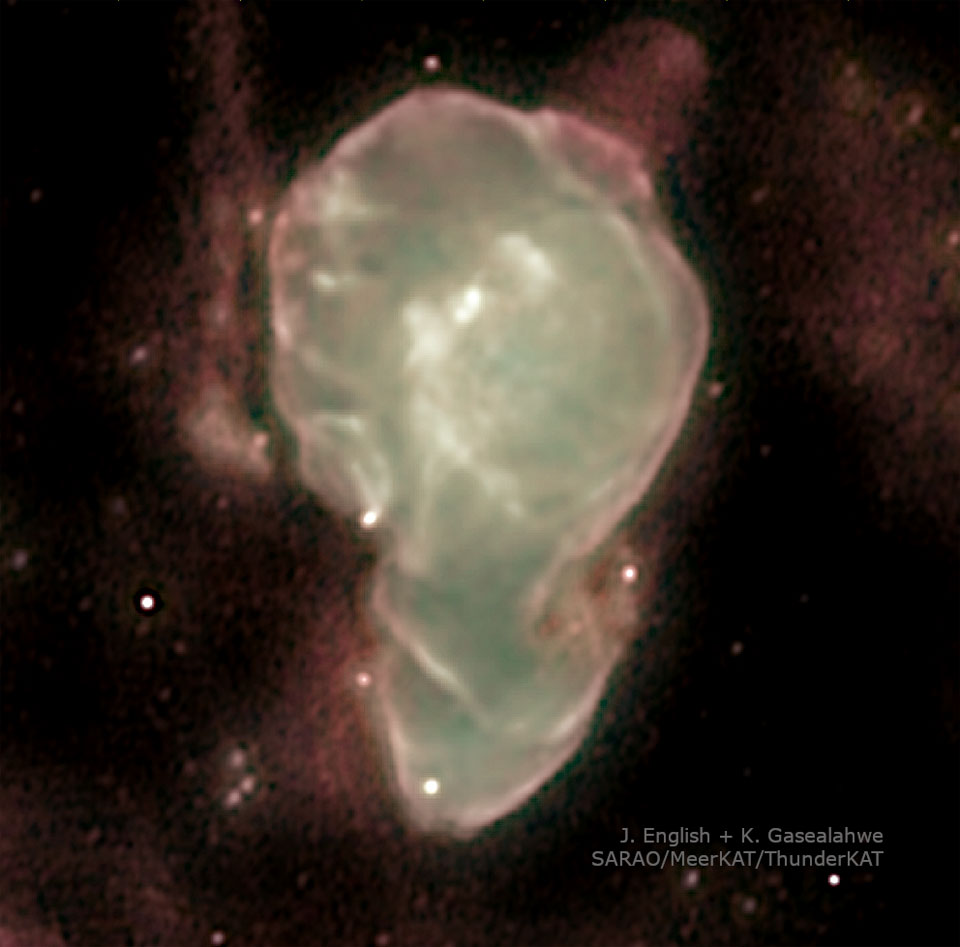

Besonders deutlich werden diese Unterschiede in Richtung des Zentrums unserer Galaxis. Das sehen wir nach etwa einem Drittel des Videos. Wir erkennen ganz verschiedene bunte Strukturen im Radiolicht. Die hellen, roten Flecken sind Supernova-Überreste von explodierten Sternen. Die blauen Bereiche dagegen sind Sternschmieden. Sie sind voll von jungen, hellen Sternen.