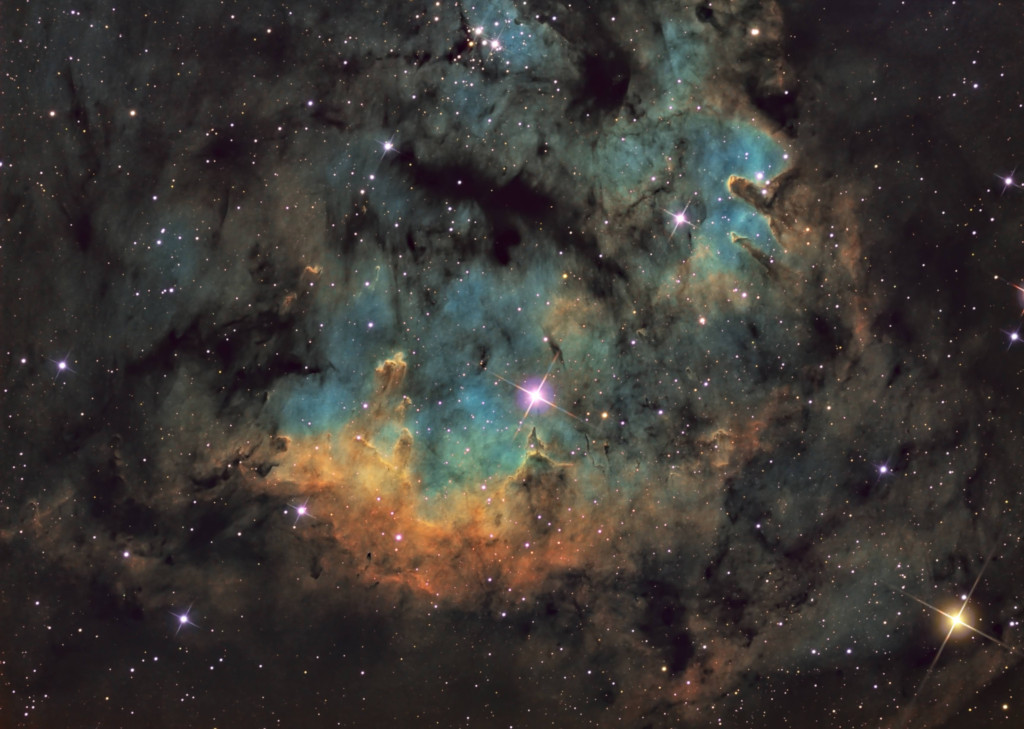

Bildcredit und Bildrechte: Beschaffung: Stas Volskiy (chilescope.com), Bearbeitung: Robert Eder

Beschreibung: Die dunklen Markierungen und hellen Nebel auf dieser Teleskopansicht des Südhimmels sind verräterische Anzeichen für junge Sterne und aktive Sternbildung. Sie sind etwa 650 Lichtjahre entfernt und liegen an der Grenze der lokalen Blase und des Chamäleon-Molekülwolkenkomplexes.

Zu den Regionen mit jungen Sternen, die im Cederblad-Katalog aus dem Jahr 1946 als staubige Reflexionsnebel gelistet sind, zählen der C-förmige Ced 110 links über der Mitte und der bläuliche Ced 111 darunter. Auch die markante, orangefarbene V-Form des Chamäleon-Infrarotnebels (Cha IRN) im Bild entstand durch Material, das von einem neu entstandenen Stern mit geringer Masse ausströmte.

Das gut zusammengestellte Bild misst 1,5 Grad, das sind in der geschätzten Entfernung der nahen Chamäleon-I-Molekülwolke etwa 17 Lichtjahre.