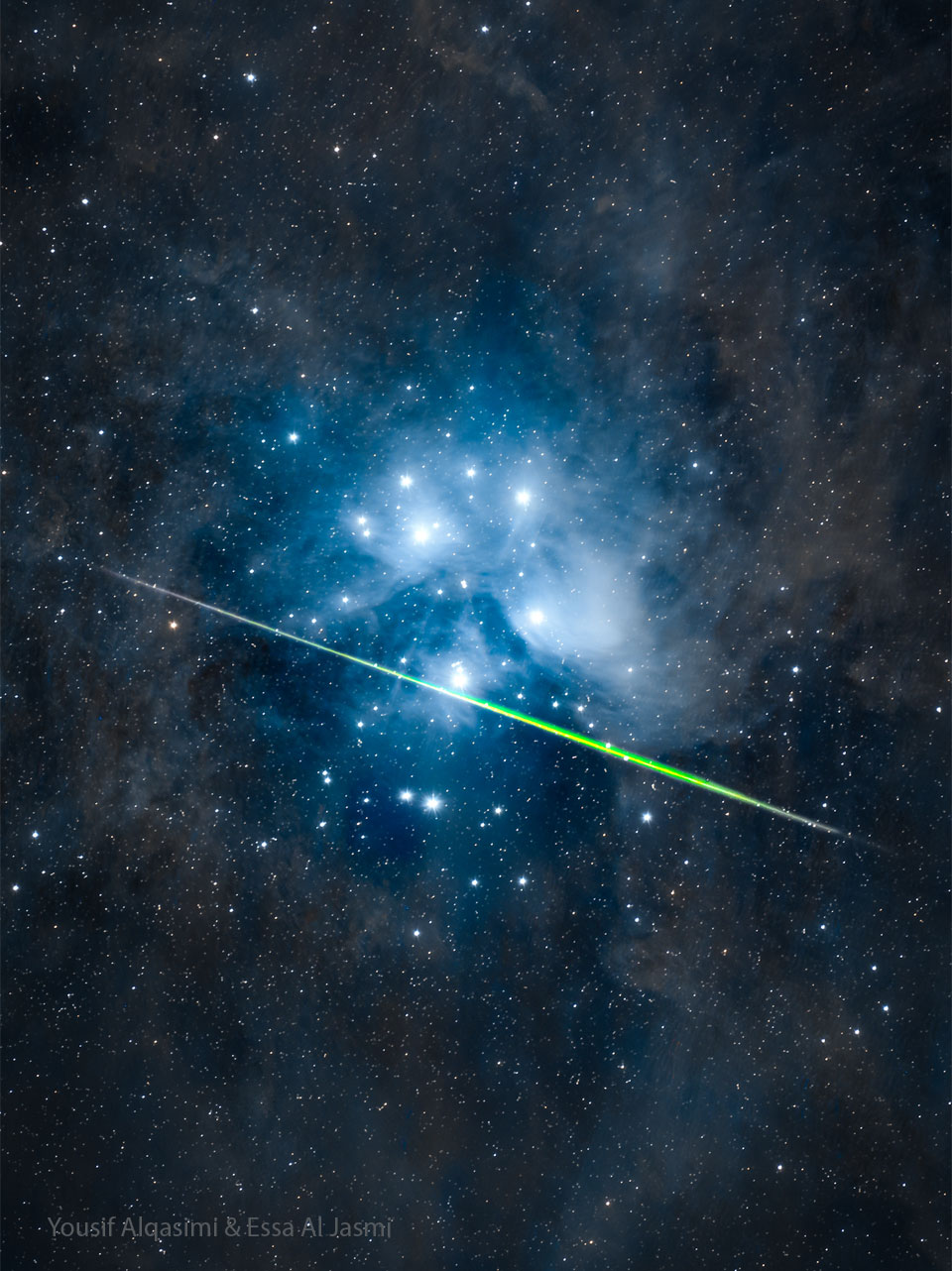

Bildcredit und Bildrechte: Yousif Alqasimi und Essa Al Jasmi

Manchmal hat sogar der Himmel eine Überraschung parat. Um mehr Sterne und schwache Nebelwolken im Sternhaufen der Plejaden (M45) zu sehen, werden Aufnahmen lange belichtet. Oft erscheinen weniger interessante Elemente auf den Fotos, die nicht beabsichtigt waren. Sie werden später wegretuschiert. Dazu gehören Pixelfehler, kosmische Strahlung, Bilder mit hellen Wolken oder dem Mond, Spuren von Flugzeugen, Spiegelungen der Linsen, schwache Spuren von Satelliten oder sogar von Insekten.

Selten bleibt jedoch zufällig etwas wirklich Interessantes hängen. Genau das passierte vor einigen Wochen in al-Ula in Saudi-Arabien. Während der stundenlangen Belichtung der Plejaden zog ein heller Meteor vorbei. Neben den berühmten hellblauen Sternen, weniger bekannten und weniger hellen blauen Sternen und Staub um den Sternhaufen, der blau reflektierte, erzeugte das schnelle Gesteinsstück ein charakteristisches grünes Leuchten. Die Farbe stammt wahrscheinlich von Metallen, die verdampften.

Knobelspiel: Astronomie-Puzzle des Tages