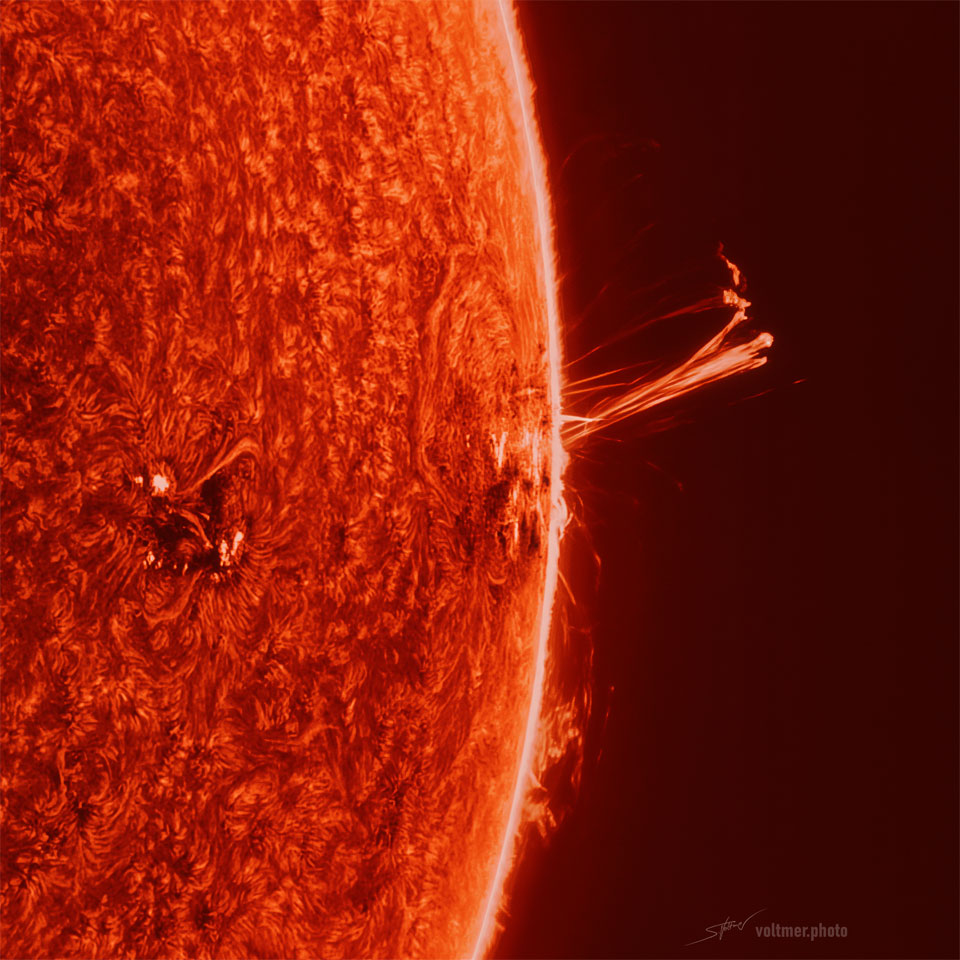

Bildcredit und Bildrechte: Sebastian Voltmer

Kürzlich löste eine riesige aktive Region Polarlichter aus. Wie sah die am Sonnenrand aus? Dort zeigte AR 3664 ihre dreidimensionale Struktur.

Die riesige, vielarmige Sonnenprotuberanz reicht von der chaotischen Sonnenfleckenregion AR 3664 hinaus in den Weltraum. Sie ist nur eine von vielen Teilchenwolken, die von der gewaltigen Sonnenregion ausgestoßen wurden. Die Erde passt leicht unter die ausladende Protuberanz. Das Bild der sich ständig verändernden Region wurde vor zwei Tagen fotografiert.

Gestern wurde die stärkste Sonneneruptionen seit Jahren ausgestoßen, sie ist nicht im Bild. Es war eine Explosion der oberen X-Klasse. Die Strahlung dieser Eruption traf rasch auf die Erdatmosphäre und verursachte Ausfälle im Kurzwellenfunk in Nord- und Südamerika.

Zwar rotierte AR 3664 inzwischen weiter und zeigt nun leicht von der Erde fort. Aber noch immer könnten Teilchen von AR 3664 und anschließenden koronalen Massenauswürfen (KMA) gekrümmten Magnetfeldlinien durchs innere Sonnensystem folgen und weitere Polarlichter auf der Erde hervorrufen.

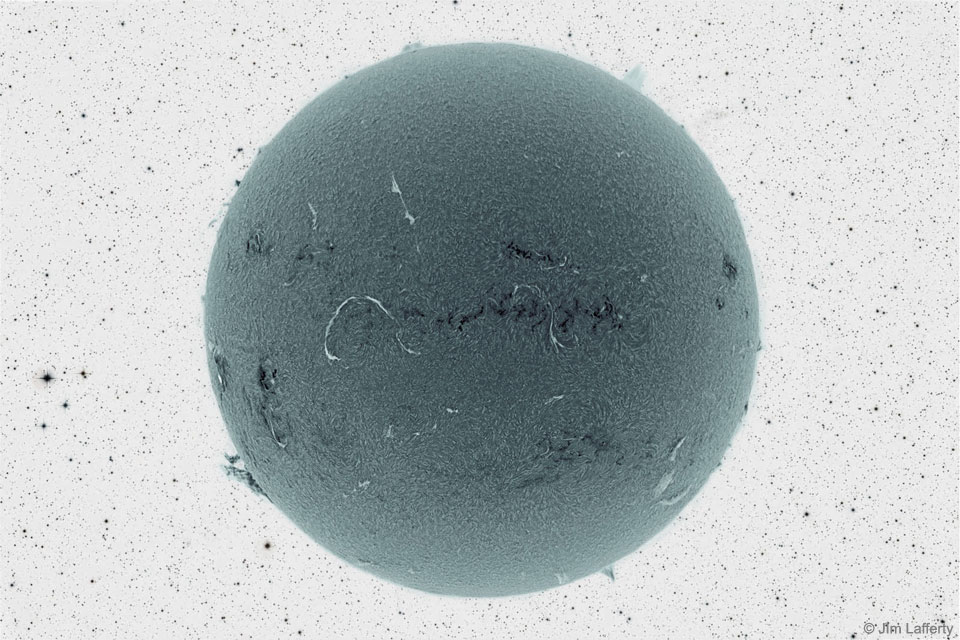

Galerie: Aktive Region 6443 auf der Sonne