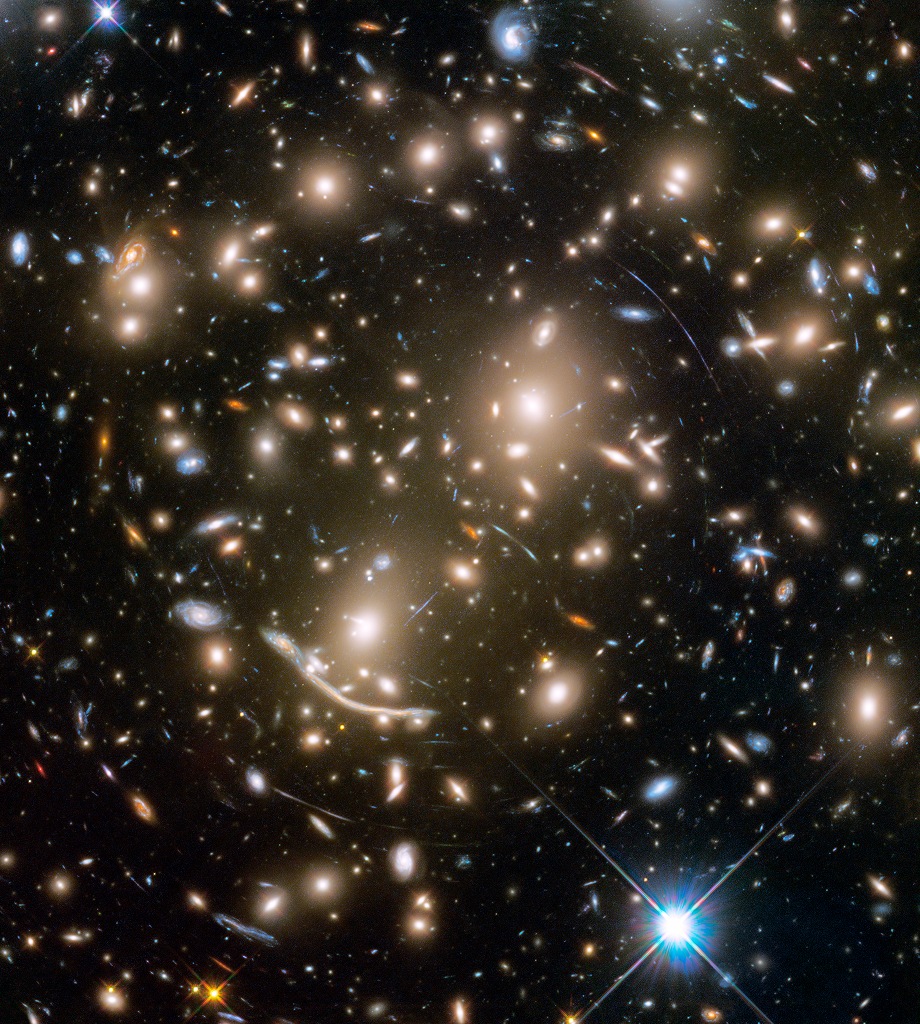

Bildcredit: ESA/Hubble und NASA

Was ist groß und blau und kann sich um eine ganze Galaxie biegen? Die Fata Morgana einer Gravitationslinse. Im Vordergrund liegt eine massereiche elliptische Galaxie (leuchtend rote Galaxie: LRG). Sie verzerrt mit ihrer Gravitation das Licht der blauen Galaxie, die viel weiter entfernt ist, zu einem leuchtenden Bogen.

Normalerweise führt so eine Verbiegung des Lichtwegs zu zwei getrennten Bildern der weiter entfernten Galaxie. Doch in diesem Fall ist die räumliche Anordnung der Linse so genau, dass die Galaxie im Hintergrund zu einem Hufeisen verzerrt wird. Die Form ist sogar fast ein geschlossener Einsteinring.

LRG 3-757 wurde zwar schon 2007 in den Daten der Sloan Digital Sky Survey (SDSS) entdeckt. Doch dieses Bild wurde erst bei einer nachfolgenden Beobachtung mit dem Weltraumteleskop Hubble mit der Wide Field Camera 3 aufgenommen.

Die zentrale Galaxie, welche die Linse bildet, wurde kürzlich erneut untersucht. Dabei zeigte sich, dass sie ein einzelnes Schwarzes Loch enthält. Es soll 36 Milliarden Sonnenmassen besitzen.