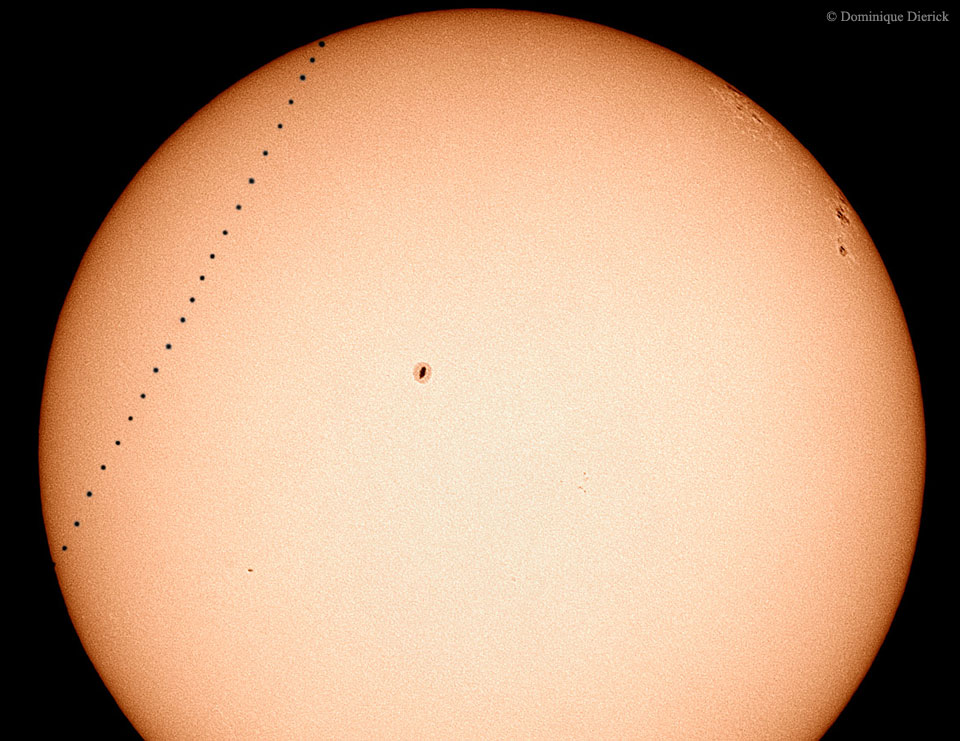

Bildcredit und Bildrechte: Dominique Dierick

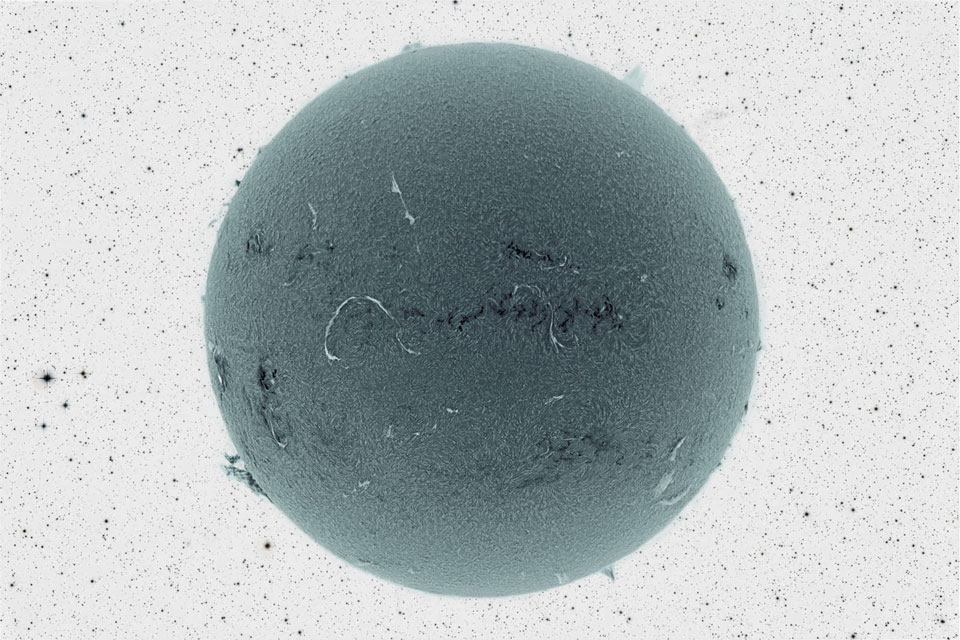

Nächsten Montag sehen wir auf der Erde, wie Merkur über die Vorderseite der Sonne wandert. Das nennt man einen Transit. Der letzte Transit ereignete sich 2006. Die Ebene der Merkurbahn liegt nicht genau in der Bahnebene der Erde. Daher zieht Merkur normalerweise über oder unter der Sonne vorbei.

Dieser Ablauf in Zeitraffer wurde über ein Einzelbild montiert. Die Aufnahmen stammen von einem Balkon in Belgien. Sie zeigen den ganzen Transit vom 7. Mai 2003. Die Sonnenquerung dauerte über fünf Stunden. Somit liegen die oben gezeigten 23 Bilder je 15 Minuten auseinander.

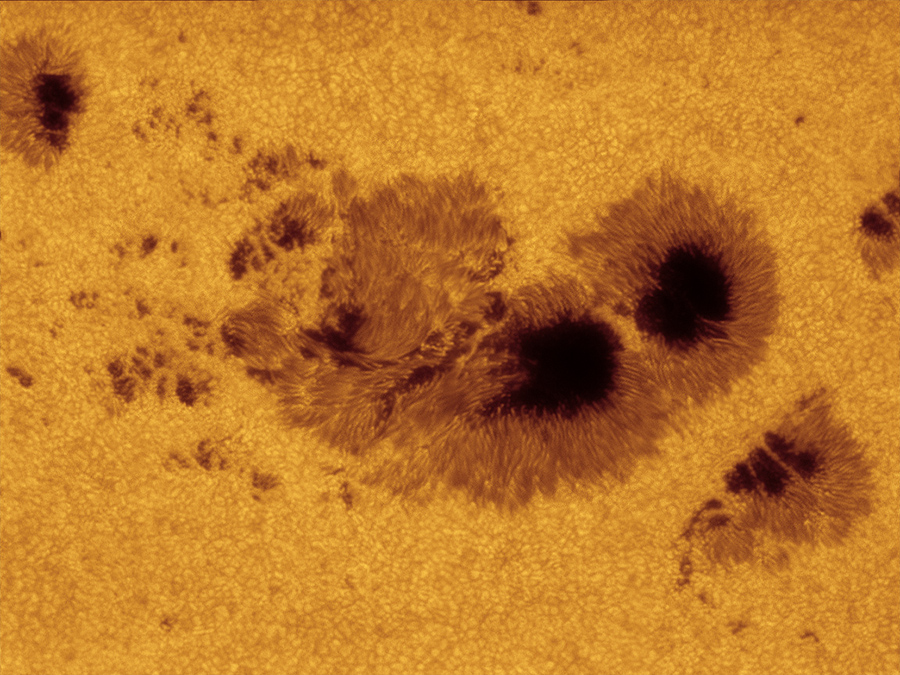

Der Nordpol von Sonne, Erdbahn und Merkurbahn sind zwar unterschiedlich, doch im Bild zeigen alle leicht nach links. Nahe der Mitte und am rechten Rand seht ihr Sonnenflecken. Der nächste Merkurtransit nach Montag ereignet sich im Jahr 2019.

NASA-Bericht: 9. Mai 2016 – Merkurtransit der Sonne