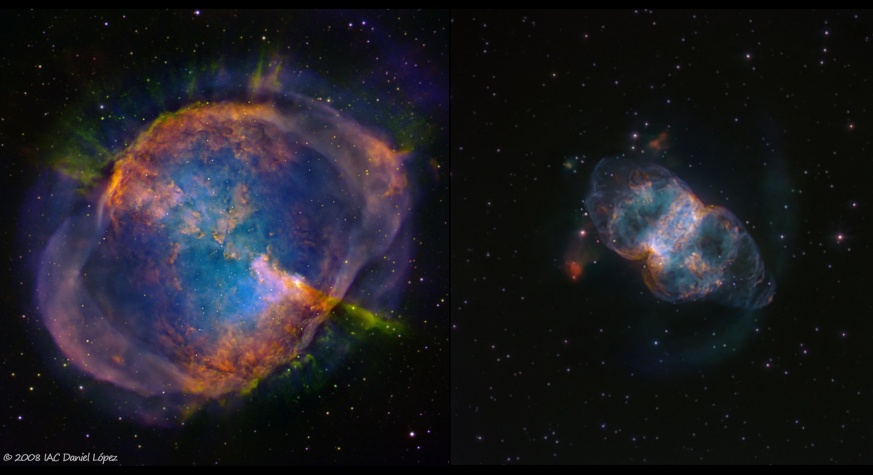

Credit und Bildrechte: J-P Metsävainio (Astro Anarchy)

Beschreibung: Planetarische Nebel werden von vergehenden, sonnenähnlichen Sternen abgestoßen. Sie entstehen in einer kurzen, aber prächtigen Schlussphase der Sternentwicklung. Die Gashüllen werden von einer extrem heißen Quelle in der Mitte ionisiert. Diese Quelle ist der schrumpfende Kern eines Sterns, dessen Kernbrennstoff zur Neige geht.

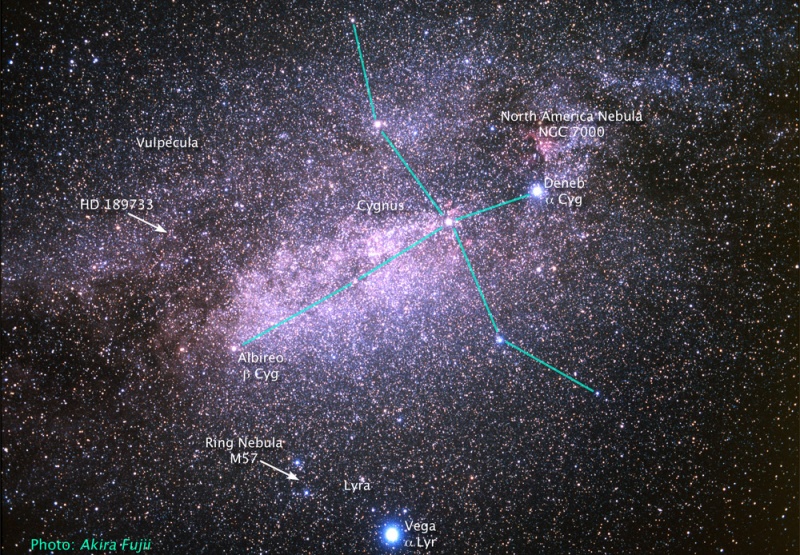

Ihre einfachen Symmetrien, die in der kosmischen Nacht leuchten, sind faszinierend. Sie regten dieses Plakatprojekt planetarischer Nebel an. Neun Planetarier sind zum Vergleich in einem 3×3-Raster abgebildet. Wer planetarische Nebel liebt, erkennt leicht die hellen Messierobjekte: den Hantelnebel M27, den kleinen Hantelnebel M76 und den Ringnebel M57. Auch der Katzenaugennebel NGC 6543 ist ziemlich markant.

Weniger bekannte Nebel sind der Medusanebel und der Käfernebel. Alle Bilder wurden aus detailreichen Schmalbanddaten erstellt und sind im gleichen Winkelmaß abgebildet, nämlich 20 Bogenminuten (1/3 Grad). Bei dieser Darstellung entspricht der graue Kreis der Winkelgröße des Vollmondes am Himmel.

Die planetarischen Nebel zeigen das Schicksal unserer Sonne, wenn in 5 Milliarden Jahren nicht mehr genug Kernbrennstoff in ihrem Inneren übrig ist.