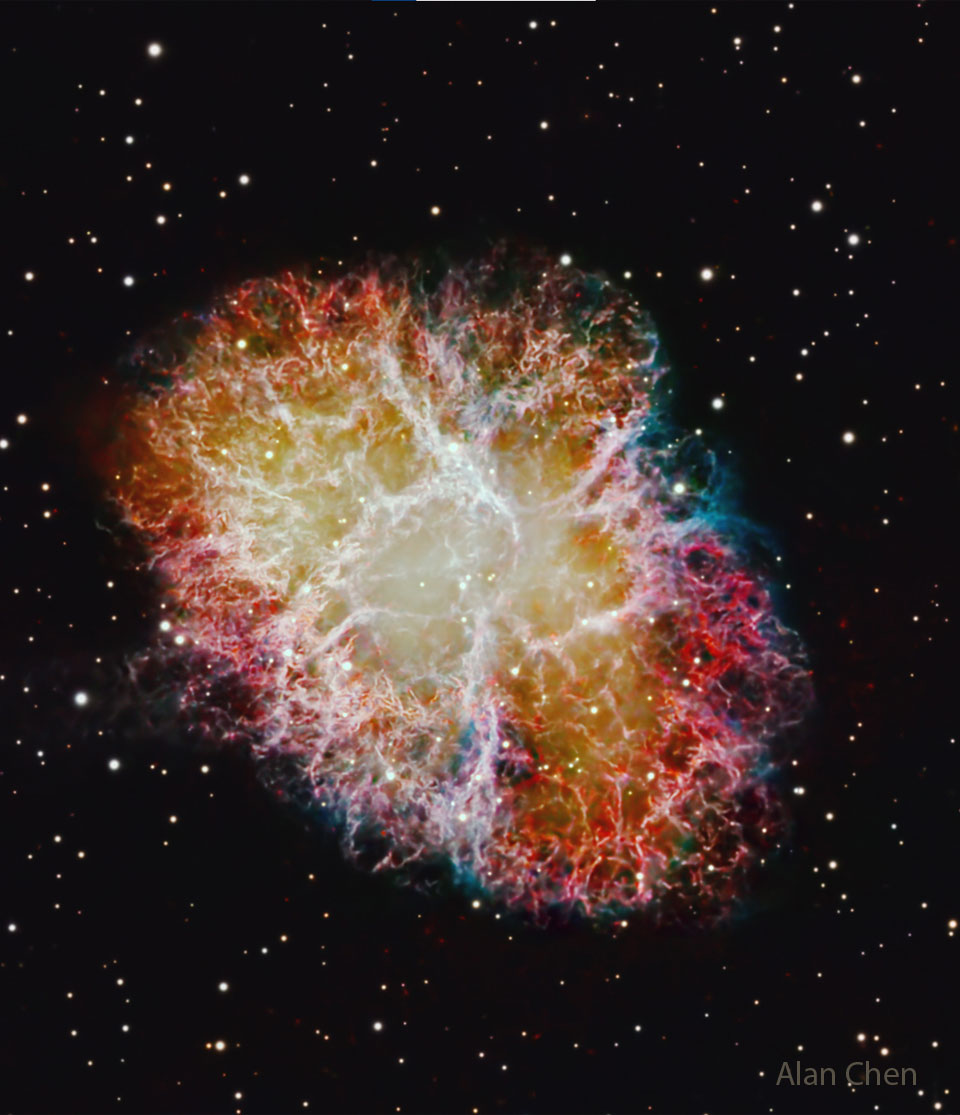

Bildcredit und Bildrechte: Alan Chen

Solch ein Durcheinander hinterlässt ein Stern, wenn er explodiert. Der Krebsnebel entstand in einer Supernova, die man im Jahr 1054 beobachtete. Ihn durchziehen rätselhafte Filamente. Diese Fasern sehen nicht nur ziemlich kompliziert aus, sie haben scheinbar auch weniger Masse, als die Supernova ausgeworfen hat. Zudem scheinen sie sich schneller auszudehnen, als von einer freien Explosion zu erwarten ist.

Dieses Bild hat ein Amateurastronom in Leesburg in Florida in den USA in drei Nächten des letzten Monats fotografiert. Dazu nahm er Einzelbilder in den drei Grundfarben auf. Zusätzliche Details fing er im charakteristischen Leuchten des Wasserstoffs ein.

Der Krebsnebel ist rund 10 Lichtjahre groß. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein Pulsar. Das ist ein Neutronenstern, der so viel Masse wie die Sonne hat, dabei aber nur so groß wie eine Stadt ist. Der Krebspulsar dreht sich einer Sekunde rund 30-mal um die eigene Achse.