Bildcredit und Bildrechte: Hubble-Vermächtnisarchiv, NASA, ESA – Bearbeitung und Lizenz: Judy Schmidt

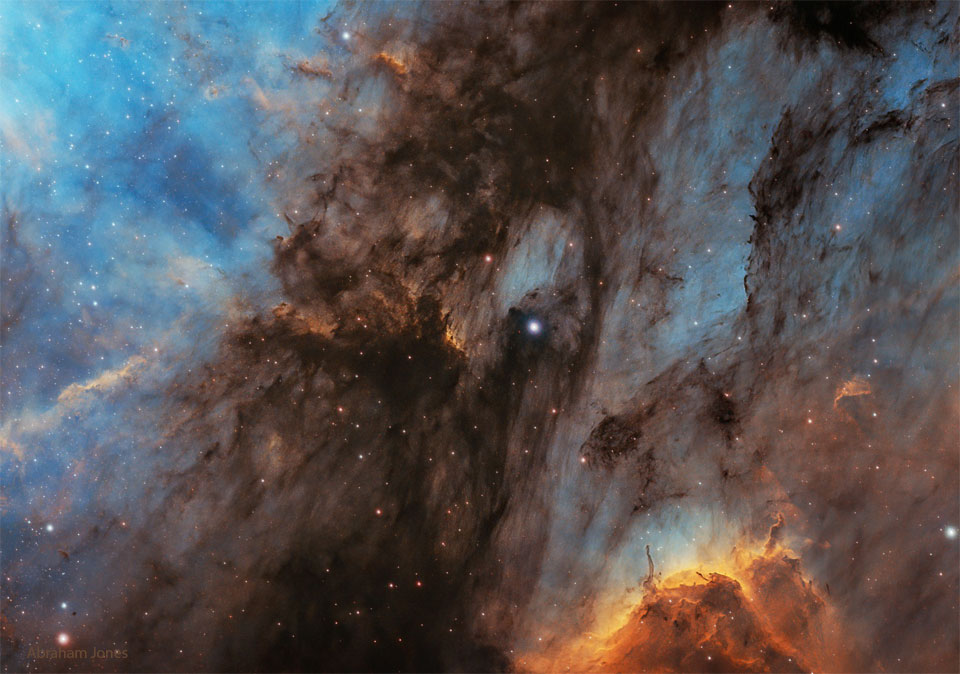

In der gigantischen Staubsäule, dem so genannten Kegelnebel, bilden sich gerade Sterne. Kegel, Säulen und majestätische, fließende Formen gibt es in Sternentstehungsgebieten, in denen die ursprünglichen Gas- und Staubwolken von den energiereichen Winden neugeborener Sterne weggeblasen werden. Der Kegelnebel, ein bekanntes Beispiel, liegt in der hellen galaktischen Sternentstehungsregion NGC 2264.

Der Kegelnebel wurde in dieser Nahaufnahme, die aus mehreren Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops zusammengesetzt wurde, in noch nie dagewesener Detailtreue festgehalten. Während der etwa 2500 Lichtjahre entfernte Kegelnebel im Sternbild Einhorn etwa 7 Lichtjahre lang ist, hat die hier abgebildete Region um den abgestumpften Kopf des Kegels nur einen Durchmesser von 2,5 Lichtjahren. In unserem Teil der Galaxie entspricht diese Entfernung etwas mehr als der Hälfte der Strecke von unserer Sonne zu ihren nächsten stellaren Nachbarn im Alpha Centauri-Sternsystem.

Der massereiche Stern NGC 2264 IRS, der 1997 von der Hubble-Infrarotkamera aufgenommen wurde, ist wahrscheinlich die Quelle des Windes, der den Kegelnebel formt Er liegt außerhalb des oberen Bildbereichs. Der rötliche Schleier des Kegelnebels wird durch Staub und glühendes Wasserstoffgas erzeugt.