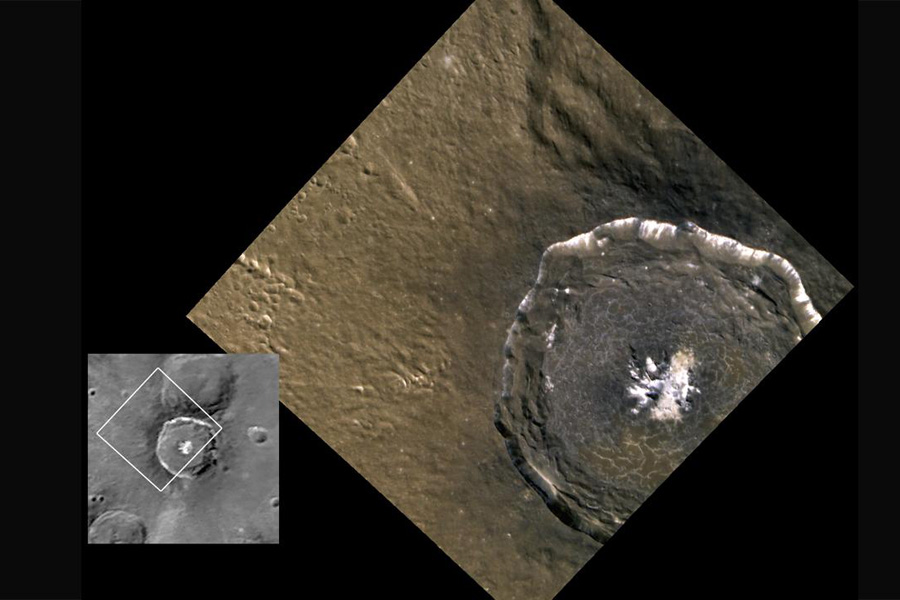

Credit und Bildrechte: Leonardo Julio (Astronomia Pampeana)

Beschreibung: Kosmische Staubwolken breiten sich auf dieser weiten Teleskopaussicht über einem reichhaltigen Sternfeld aus. Der Bildausschnitt liegt an der nördlichen Grenze des Sternbildes Südliche Krone (Corona Australis). Der dichteste Teil der Staubwolke ist etwa 8 Lichtjahre lang und vielleicht weniger als 500 Lichtjahre entfernt. Er blockiert wirksam das Licht der weit entfernten Sterne der Milchstraße im Hintergrund.

An der Spitze rechts oben leuchtet eine Gruppe hübscher Reflexionsnebel. Sie sind als NGC 6726, 6727, 6729 und IC 4812 katalogisiert. Ihre charakteristische blaue Farbe entsteht, wenn das Licht heißer Sterne vom kosmischen Staub reflektiert wird. Der kleinere, gelbliche Nebel NGC 6729 umgibt den jungen, veränderlichen Stern R Coronae Australis.

Der prächtige Kugelsternhaufen NGC 6723 liegt in der rechten oberen Ecke dieser Ansicht. NGC 6723 ist scheinbar ein Teil der Gruppe, doch in Wirklichkeit ist er fast 30.000 Lichtjahre entfernt und liegt weit hinter den Staubwolken der Südlichen Krone.